您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解历史文化来历的问题,于是小编就整理了1个相关介绍历史文化来历的解答,那么我们一起往下看看。

家风与家训的历史由来是怎样的

中华民族家风的传承,是承载着一个民族的思想延续,承载着一个民族的文明教育。在中国,人们喜欢以家训的方式传承家风,或者说,家训是中国人期望家风长久流传的最主要表达方式。

家风教育伴随文明产生

中华文明上下五千年,现在有文字记载的家风教育大概就是西周初年周文王(姬昌)、周公(姬旦)的家训了。在《尚书》中,我们可以读到周公告诫侄子周成王(姬诵)的一篇诰辞。文中,周公告诫成王不要贪图安逸享乐,不要荒废政事,要安定民心。“知稼穑之艰难”,这样的家风教育至今还在延续着。 在《说苑·反质》中,记载着这样一个故事,春秋时期齐国的晏婴病重时写下家训,藏于柱中,要妻子等儿子长大后拿给他看。这份家训嘱咐儿子布帛不可用尽,用尽了就无法再做衣服;牛马不可将其力气用尽,用尽了就无法再使用牛马耕田驾车;任事者不可对其过分苛刻,否则就无人帮你做事了。由此看来,“成由勤俭败由奢”的家风教育早在两千多年前就有了。

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫漫则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与岁去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及?”这是诸葛亮《诫子书》中的名句。在诸葛亮的思想观念里,人要注重加强道德修养,要不断学习,要清心寡欲,要静思反省,要不急不躁。他把自己这些思想和行动指南以家训的形式传递给他的儿子,希望这能成为诸葛家风。可能连诸葛亮自己都没想到,他的这些教诲成了一代又一代人的家训家风,影响至今。

中华民族的家风、家训以文化和家庭家族的传承,也是我们中华民族历史的葵宝,他告诉我们应该遵守的和该做的,所以,中华民族文化得以传承。

家风和家训应该是我国历史时期中的私有制产生之时。

比如在大汶口墓地的十六座墓葬中,出土了三十五件象牙、骨雕制品、有的还镶有绿松石。这是家庭手工业从农业中分化出来后取得的成就。说明新的分工在进行。

在生产发展、分工与交換的情况下,私有制产生,贫富分化出现。

大汶口墓葬出现了二人合葬墓,都是一次葬,男子居于墓室正中,女子偏置稍外。

随葬品也多偏置于男子一侧,显示出男子居于主要地位,父权地位确立。

私有财产的出现就会产生子女的继承资格问题。于是就要产生纠纷,争夺。所以家长、族长的教育好坏,就在家风中具体体现。

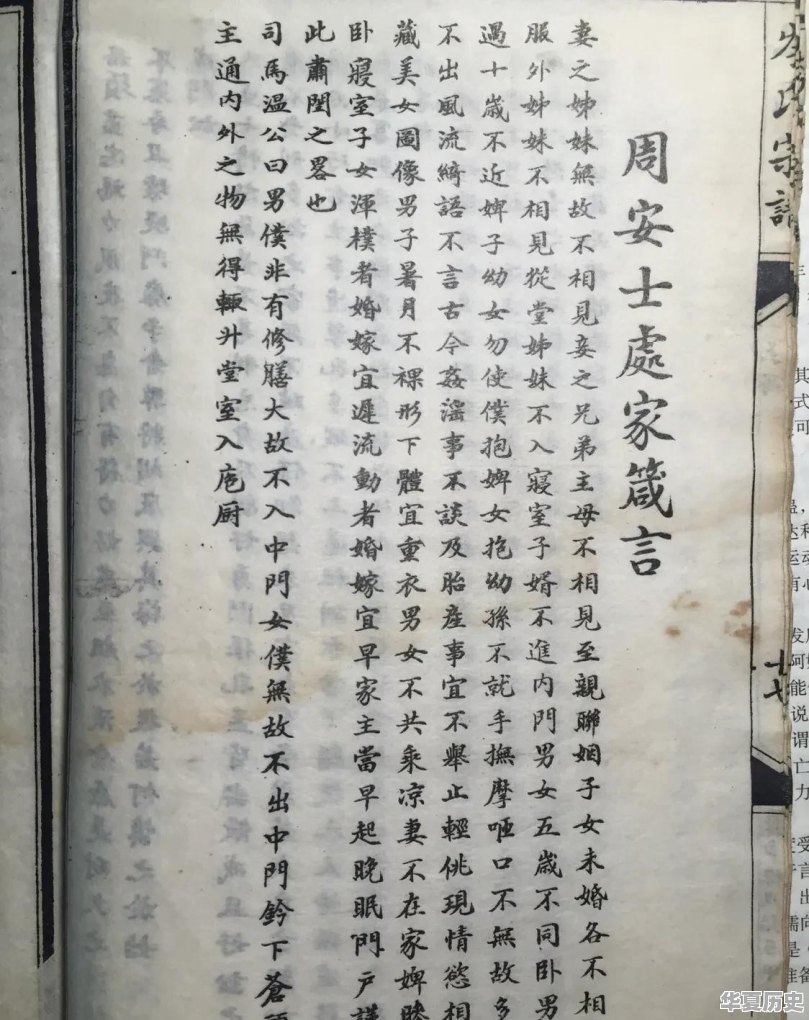

家训就是家长或者族长用书面、碑刻的形式,制定的家规和族规,用以警示家人或者族人。

中国的家风、家规、族风、族规与国家的法律法规是共同存在,不相抵触的,而严厉的家风、家规在唐朝不是如此的严峻。

因为唐朝是中国封建社会的特殊时代,婚姻思想开放,贞节观念淡漠。

大唐公主改嫁者达到数十人,高阳、襄阳、太平、安乐、永嘉诸公主还养男宠。

她们都是遵守国家法律的尊严,因为巜唐律》规定:"若夫妻不相安谐而和离者,不坐"。

男女双方互揖道别后还要送上祝福:"願妻娘子相离后,重梳蝉鬓,美裙娥眉,巧呈窈窕之姿,选聘高官之士⋯一别两宽,各生欢喜。"

好日子在宋代以后就结束了,朱熹的"程朱理学"弥漫在大宋晴朗的日子里,儿童六岁

束发即要在大厅接受长辈或者私塾先生的训诫,这种训诫种类繁多,从人生到理想,从男女六岁不同席到小女孩接受佣僮的背负,身抱等。

男女之间的关系防范到距离接触,规定得十分到位。各位可以浏览我的文章图片内容。

儒家思想的中心就是:

修身、齐家、治国、平天下。

"一屋不扫何以扫天下。"

所以从小接受家风、家规、族风、族规的学子,是步入仕途的必须课。

到此,以上就是小编对于历史文化来历的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史文化来历的1点解答对大家有用。