您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解昭君历史文化的问题,于是小编就整理了4个相关介绍昭君历史文化的解答,那么我们一起往下看看。

介绍宜昌人文文化

宜昌是上控巴蜀、下引荆襄之地。山川秀美,历史悠久,区域独特,人文荟粹。荆楚文化、三国文化、巴蜀土家文化等在宜昌集中和融合。宜昌古称夷陵,因“水至此而夷、山至此而陵”得名。清朝时改称宜昌,取“宜于昌盛”之意。

历史悠久的宜昌市,是古代巴文化的摇篮、楚文化的发祥地(巴楚文化之乡)。这里是伟大的爱国诗人、世界文化名人——屈原,以及民族友好的使者——汉明妃王昭君的故乡。这片神奇的土地,记录了无数古往今来的历史名人。古城周围山川形胜天下称奇,历朝历代三十多位赫赫有名的文学家、诗人、学者先后来过宜昌。他们无不陶醉于此,留连于斯。

特殊的地理、经济、文化和历史条件构成了当地民俗民间文化生长和承传的特殊环境,因而民间文化积淀十分丰厚,长江峡江号子、薅草锣鼓、宜昌丝竹、五峰打溜子等都是民间传下来的,它不仅承载传统文化,展现了地方风采,而且在凝聚民心中发挥着积极向上的作用。

呼和浩特昭君文化节的由来是什么,都有什么活动

呼和浩特一年一度的“昭君文化节”,其节本身是一个毫无意义的、驴唇不对马嘴的 “文化节”。胡汉和亲,这个“胡”说的也不是如今的蒙古人!这个文化节以王昭君来命名,主题却是弘扬蒙元文化。蒙元文化和呼韩耶单于、王昭君夫妇驴唇不对马嘴的两个毫不相干的事。也不知当时的提议此文化节的人懂不懂何是蒙元文化,啥是王昭君、呼韩耶单于!

为了今后利用文化节来带动呼和浩特以及周边的经济发展不如将这个驴唇不对马嘴的“昭君文化节”更名为“蒙古文与草原丝绸之路化节”,或者干脆叫“蒙古文化节”、“草原丝绸之路文化节”!

应当地有个王昭君的墓,加上她在历史上为胡汉和平作出的卓越贡献所以以她的名字命名了这个文化节。

目的是为了当地的经济发展以及带动和发展旅游产业的这一需求才滋生了这莫个文化节。

文化节为期十天,有歌舞表演,歌舞剧,文化艺术交流活动,还有当地的产品企业项目展览等。

重庆的传统文化有哪些

巴渝文化是中国传统文化源远流长的一部分。

巴渝人千百年来形成的春节拜年、十五观灯、清明祭祖、中秋赏月以及悬酒幌、赶庙会、坐花轿、放风筝等民风民俗,涵盖婚丧嫁娶、文娱游戏、鬼神观念、崇拜禁忌、岁时节令、工商交易等各个范畴,与中国其他地区比较,无不大同小异。

三千多年来,重庆处处留下中国传统文化的印痕。

渝鄂交界处,有屈原、王昭君的故里;涪陵周易园,是程朱理学的发祥地;大足石刻,汇集了中国唐、宋时期石窟艺术的大量珍品;合川钓鱼城,保存着南宋军民抗击蒙哥军队入侵的古战场遗址。历代诗人如李白、杜甫、刘禹锡、苏轼、陆游、郭沫若等,都在这里写有许多脍炙人口的名篇佳句。

昭君出塞,把哪些中原文化带给了匈奴

昭君出塞,带走了大量的人、物。其实物品就是那些金银财宝,丝绸、书记(文化传承)之类。重要的是那些人,宫女、侍卫必不可少,主要的是一些匠人、农民。匠人代表的是先进的技术,农民代表的是较为稳定的粮食来源,匈奴作为游牧民族缺少的就是这些,看起来感觉大汉作为文明之邦很是慷慨,又送人又送财,其实从另一个角度看感觉有点资敌的味道!

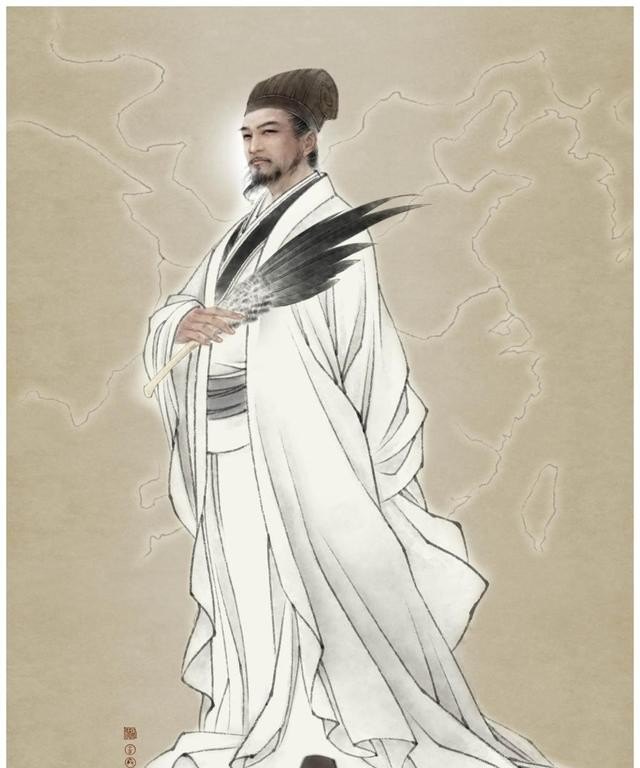

王昭君,名嫱,为西汉南君秭归人(今属湖北),晋代时避司马昭讳改称“明君”或“明妃”,是齐国王襄之女,因出身平民,17岁时被选入宫待诏。昭君自幼聪慧,等她进宫之时已有闭月羞花,沉鱼落雁之姿。其中沉鱼落雁一词就是以昭君为蓝本的。

宫女进宫都要由画师画像,以备皇帝随时宠幸。而当时主画的画师是毛延寿,毛延寿生性贪鄙,屡次向宫女索贿,宫女为得召见,大都倾囊相赠。因此,笔底添出丰韵,易丑为美,易美为丑,而昭君自恃清高,性子冷傲,且手中钱财不足以贿赂,因此虽然生的一副好皮囊,但是画像与本人还是差之一二。史书对这段的记载为“汉元帝后宫女子既多,不得常见,乃使画工图形,案图召幸之。诸宫女皆赂画工,多者十万钱,少者亦不减五万。独昭君不肯,遂不为帝所幸。”

公元前54年匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打败,南迁至长城外的光禄塞下,同西汉结好,约定“汉与匈奴为一家,毋得相诈相攻”。并且呼韩邪单于三次入长安,请求和亲。历史上关于昭君和亲有两种说法。

第一种是昭君听闻和亲之后自愿出塞。“昭君入宫数岁,不得见御;积悲怨,乃请掖庭令求行。”汉元帝同意了昭君的请求,并且让她在之后的宴会上与另外的四名女子一同出席供呼韩邪单于挑选。

当昭君出场时,只见一名婀娜多姿的女子缓缓走来,她不施粉黛却仿佛自带一层精致的妆容,两叶黛眉浅颦微蹙,似嗔似怨,步履之间带起阵阵香气,令人心神向往。旁边的四名女子虽然姿色不俗,可是相比之下还是沦为陪衬,黯然失色。呼韩邪单于一下子就被这个女子深深的迷恋住了,甚至就连汉元帝也被吸引的久久不能回神。

在西汉《后汉书·南匈奴传》记载中写到“呼韩邪临辞大会,帝召五女以示之。昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景裴回,竦动左右。帝见大惊,意欲留之,而难于失信,遂与匈奴”。在宴会上,昭君举止娴雅,对答自如,此等奇女子也是令元帝后悔不已,所谓,宫中多少如花女,不嫁单于君不知,当然最后这名让皇帝错失一名美人的画师只能以死谢罪了。这种昭君自愿出塞说法虽然来源于后汉书,但是,因为史料多来自民间,其可信度没有《汉书》来的真切。只是因为民间的传颂度高,才得以流传。

第二种说法就是就是来自《汉书·匈奴传》:“单于自言婿汉氏以自亲。元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。”元帝派遣昭君出塞和亲来换取太平盛世,在江山和美人之间,孰轻孰重元帝分的还是特别清楚。单于见到昭君后被他的容貌所吸引,对于和亲的女子和汉朝的态度甚是满意。于是昭君便以公主的身份前往和亲。

昭君出塞后,两地交邻地区无犬吠警鸣,黎庶无干戈之役,牛羊遍地成群。昭君出塞不仅给两地人民带来了六十年的和平,而且也给匈奴带去了我们的汉文化。不仅带去了我们汉人的能人巧匠,带去了我们的养殖种植技术,还带去了先进的生产力,比如教会他们如何制作农业器具,如何养蚕剿丝,改善了匈奴人的生活。

昭君出塞促使了汉匈两朝和平相处,加强了两地的文化、习俗交流。还拉拢了呼韩邪单于,使汉朝免受了北匈奴的骚扰,使汉朝得以和平发展,有足够的时间养精蓄锐。还将“和亲”这种方式发展为历朝历代处理政治关系的一种手段。所以,无论从政治、从胆量、从容貌方面来讲,王昭君这四大美女之一的头衔当之无愧。

到此,以上就是小编对于昭君历史文化的问题就介绍到这了,希望介绍关于昭君历史文化的4点解答对大家有用。