您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解新会区三江镇赵氏历史人物的问题,于是小编就整理了1个相关介绍新会区三江镇赵氏历史人物的解答,那么我们一起往下看看。

为什么崖山十万军民宁愿跳海自杀也不跟敌军拼命

自杀与被杀完全是两个概念,一种是完全逼上绝境,失去了生的希望,但另一种则是有活下去的意愿,但却由于外部其他原因而被迫丢失性命。

整个南宋政权的覆灭与溃败,仿佛让百姓感到失去主心骨一样,之所以会做出如此抉择,那是因为他们不愿意战后被俘,当亡国奴的痛苦远不是他们所能承受和想象的。

话说当年的崖山之战,战后统计,元军水军仅有2万人,整个崖山共有居民10万余人,按照这样的人口比例,5个揍一个也绝对可以。但这仅仅是理想状态,对于战争的恐惧也深深笼罩在这10万人的头顶,正所谓兵败如山倒,何况是已经失去国家倚仗的亡国军民。

按照地形,崖山地区易守难攻,有着极佳的战略位置,但也正因为如此,元军发现了其中的破绽,这个小海岛上面最稀缺的就是淡水资源,海水淡化在当时那样的条件下,基本不可能实现,仅有的淡水量,是完全不够维持那么多人正常生活需求的。

元军在攻打之前,已经提前切断了淡水供应链,当时的守将张世杰倍感无力,就连整个军队的淡水供应都无法保障,何况是底层百姓呢。

即使有拼死抵抗的心,也万万没有了拿起屠刀的力气,大敌当前,要么选择被俘虏之后,受尽非人的折磨与虐待之后屈辱而死,亦或者是趁还有自杀的力气,提前结束生命,无论怎样都无法避免死亡的结局。

何况还在当时发生了这样一件事儿。当时尽管有小皇帝在,但随着他的舰艇被团团包围,身边的官员已经有所预感,既然事已至此,为了避免屈辱,文官大臣陆秀夫的跳海自尽,也正式掀起了一股跳海的跟风浪潮,受典型从众心理的影响,再加之当时张世杰也坠水溺亡,仿佛让一众军民找到了最终的归宿与死亡栖息地。

整个崖山10万军民的悲壮历史,其实也从反面印证了元朝势力的强悍,当时元军的统治力在陆地上几乎无敌,尽管当时张士杰想到了用海阻隔,打算找机会东山再起,但他却也没有考虑到,地域的局限性,最终会给他们带来如此惨痛的灭顶之灾。

君要臣死,臣不得不死,天要你亡,有九条命也不够折腾,明知必死的结局,如果我们在当时那样的历史条件下,同样也会做出如此抉择。

历史的存在必然有其必要的合理性,人们对于死亡的恐惧自古有之,自杀无疑是规避未来被杀的无限可能的存在,究竟是选择一种确定的方式死去,还是将主动权交给别人,这也是当时自杀的军民心中,迫切需要解决的问题。

整个北宋的灭亡,已经给了南宋前车之鉴,整个南宋的历史,也是被蒙古铁骑从心理上控制的屈辱史,对于北方游牧民族的忌惮与害怕,也相当于刻骨铭心的记忆,丝毫没有反抗的意识,只有任人宰割的觉悟。

其实本来他们在此前就已经做好了,誓死抵抗,背水一战的准备,但整个事态的发展,对于他们极为不利。

综合各种因素考量,这10万军民的命运已经注定,就看以怎样的方式结束了,从元军发现他们需要不断从陆地调集淡水的生活必备物资之时,就彻底打开了他们步步被紧逼的境地。

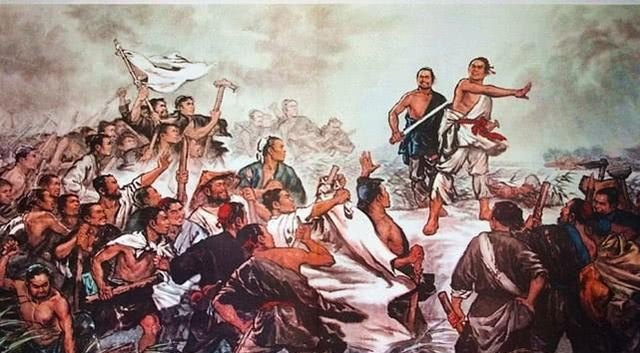

(崖山海战遗址)

战况愈演愈烈,止不住的饥渴,甚至有人冒着生命危险去喝海水,还不如直接跳进大海,葬身鱼腹,一死了之,那种生不如死的感觉,实在太过难受。活生生的人间地狱,呆着也是浪费时间罢了。

本文由大国布衣原创,欢迎关注,带你一起长知识!

崖山海战,宋朝十万军民蹈海而死。在中华民族历史上,这是一个让人闻之心情激荡的历史事件。她激励着中华民族一代又一代的儿女们百折不挠,誓死保家卫国。这种精神力量是强大的,其悲壮事迹也是毋庸置疑的。

(崖山海战)

不过,当我们在激动之余,似乎又想到一个问题。要知道,当时崖山海战中,宋朝军民还有十多万人马。这十多万人马,其实是一个不小的力量。既然他们抱着必死的决心,与其蹈海而死,为什么不和敌人血战到底呢?

我们经常在电影电视中看到这样的镜头,那些英勇的将士最后时刻,会说一句,杀一个够本,杀两个赚一个。这是一种豪迈的精神,一种视死如归的品质。就像唐诗中“醉卧沙场君莫笑”一样,有一种把生死置之度外超然风骨。这种风骨,是中华民族的优秀传统。

既然有这种传统,崖山海战的南宋军民,就应该放手一搏。如果和蒙古军队同归于尽,就算杀不了十万人,杀几万蒙古人,也会给蒙元造成重要损失。那么,当时南宋军民为什么不这样做,而要蹈海白白牺牲呢?

所以,这件事显然还是有疑惑的。那些蹈海而死的人,他们最终没有做出和敌人同归于尽的举动,可能还有另外的原因。

当临安被蒙古人攻破的时候,张世杰、江万载等人,在谢太后的密令下,拥戴着两个小王子,带着十数万军民往南转移,企图在南边开辟根据地,壮大力量,寻找战机,打败蒙古人,重新复国。

(张世杰)

其实,这场转移,一开始就处在非常不利的状态下。一来,正印天子宋恭帝和谢太后都被蒙古人抓到大都去了,转移的军队中,只有两个年幼的小王子,仅仅有一点点象征意义,起不了什么作用。只能靠大臣们来带队。但是大臣们中,无论张世杰、江万载、陈宜中,还是文天祥、陆秀夫,都没有一个人具有足有的影响力,能够把所有的人捏合起来。这也就造成了群龙无首的局面。

再一点,这一次向南转移,和北宋灭亡后,赵构等人的转移是完全不一样的。那时候,虽然中原被金国占领了,还可以到江南。可这一次江南也被占领了,他们就只能到沿海。沿海的立足之地,实在太少了,根本就没有腾挪的空间。这有点像古罗马时期,斯巴达克斯起义的时候,不北上去欧洲大陆,却试图渡海往希腊转移一样,空间非常有点。那一次,斯巴达克斯失败了。这一次,南宋军民成功的希望,显然也不会很高。

随着蒙元军队的不断追击,一开始就出现的隐患,也逐渐增大。两个小王子不但年纪小,而且还有一个夭折了。另一个落水,虽然没有夭折,但是宋军大将江万载却因此牺牲了生命。群龙无首的问题更加严重。张世杰有些志大才疏;文天祥精神力量强大,可惜指挥作战能力不强;陈宜中则有些胆小自私,却偏偏很固执,还要排挤其它朝臣;陆秀夫、江万载并未处在权力核心,江万载还为了救小皇帝,还溺水死亡。总之,南宋军民没有坚强的,而且是统一的领导。

(陆秀夫)

没有作战空间,也越来越凸显出来。

张世杰等人本来准备定都泉州,以此作为大本营,和蒙古作战。但是把控泉州的商人蒲寿庚,不但不同意,而且还一怒之下,追杀南宋皇室成员,助纣为虐。后来,南宋军队沿着海边狭窄的地段,一直转移到崖山。

到了崖山以后,张世杰不愿意再东躲西藏,决定和蒙古军队决一死战。张世杰虽然打定了这个主意,但是他在排兵布阵上很成问题。他在崖山前把海船一字排开,又用铁链连在一起,形成陆地的样子,准备在这上面和蒙古军决一死战。

为什么说张世杰的这个布阵很成问题呢?因为如果想决一死战,在陆地上显然更好一点。如果说想利用船战的灵活性,那就不该把船用铁链连起来,而且很容易遭受火攻。

其实,这样的问题,在历史上曾多次出现过。赤壁大战的曹军就是典型的例子(后世陈友谅又重蹈覆辙)。张世杰作为一个武将,不会不明白。他明白为什么还要这样做呢?我觉得张世杰当时有两个考虑:一是想把蒙古人引上船作战,二是害怕南宋军民逃遁。只要在船上作战,南宋军民想逃遁都不可能。

不过,张世杰的想法,全都是白费功夫。蒙古人并不上船作战,他们只是对着张世杰摆出的船阵,一通火攻。这样一来,船上的南宋军民,不但没有和蒙古军决一死战的机会,而且因为战船被锁起来,想要逃走,都不可能了。最终,走投无路的南宋军民,只可能跳海了。

我们不能说南宋军民不想杀敌,但他们连杀敌的机会都找不到,这有什么办法呢……

(参考资料:《宋史》《元史》)

到此,以上就是小编对于新会区三江镇赵氏历史人物的问题就介绍到这了,希望介绍关于新会区三江镇赵氏历史人物的1点解答对大家有用。