历史上第一位女将军是谁?

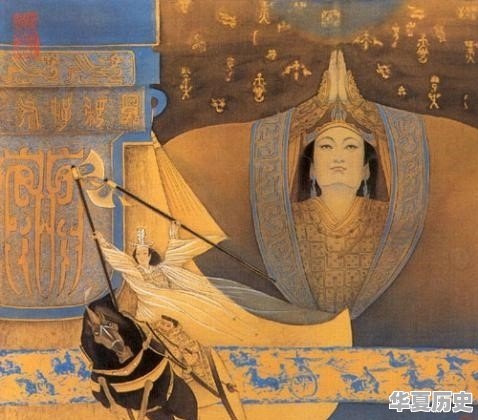

中国历史上,第一位女将军,第一位有封地的女性,第一位在史册上有那么多记录的女性,都是一人——妇好,商王武丁的王后。

其实,“妇好”是对这位传奇女性的尊称。“妇”,应该是亲属称谓。而“好”,古代读“子”。她的庙号称“辛”,即“乙辛”。周代甲骨上所刻的“妣辛”,也是指她。

妇好到底传奇到何种地步,我们可以从一些典型的有关妇好的文物身上感受到。

首先,是妇好玉凤。中国自古崇尚玉石,玉,被认为具有通天的本领。此外,还传说殷契是凤的后裔,殷商是男人的天下。可是,凤,这一商至高的象征,却出现在了妇好这位女子的墓中。

妇好墓中的这枚玉凤,既有玉的温润来展示女子特有的温柔,又有干净利落的线条来体现这位尊贵女性的果敢。作为高贵身份的体现,玉凤,毫不吝啬的告诉世人,妇好,就是一代绝唱。

然后,是甲骨。在安阳殷墟出土的一万多片甲骨中,妇好,被提到两百多次。只有一个在社会中足够被重视的人,才值得被如此多次记载。

而在这些甲骨上,就有关于妇好征战的记载。“妇好”这个称谓,一次又一次地和“伐”联系在一起。毫不夸张地说,商王武丁拥有的中原,有一半,都是妇好为他打下的江山。

除此以外,妇好墓中出现的铜戈、铜镞、铜大刀等等青铜武器,还有一系列青铜礼器,都昭示者她并不是一位活在深宫的女子。她应当是一位经历过狼烟烽火的将士。

尤其是妇好墓中出土的大钺。钺,在古代是国家军权的象征。这足以说明妇好不仅是一位将士,还手握重权,应当是国家的一员大将。

或许正是因为身有卓越战功,妇好才在那样一个男权社会,拥有自己的封地,时常主持各种重要祭祀。

妇好,她是中国历史上迄今为止已知的第一位女将,也是一位帝王的王后。她本就拥有令人艳羡的地位,本可以拥有轻松安稳的生活。却用她自己的努力,从一群男人中脱颖而出。

伊人着红妆,伊人斩敌将。妇好,用自己的实力告诉这个世界,她,也是王。

中国历史上有明确记载的第一位女将是妇好。她时名字和事迹被记录在了甲骨文上。

妇好是商朝国君武丁的妻子。武丁是商朝的第23位国君,据说他少年时曾遵从父亲的命令到民间做事,就是体察民情。这期间,他与百姓一同劳作,一同吃喝,从而了解了民间的疾苦和劳作的艰辛。

武丁继位后,励精图治,勤于政事,他任用工匠出身的傅说及甘盘、祖己等贤能之人辅佐自己,这使商朝的政治、经济、军事、文化得到了空前的发展。武丁也被称为“中兴之王”。

特别值得一提的是,武丁时期是商朝武功最盛的时代。当时,土方等部族经常侵扰商朝的边地,武丁采取各个击破的策略,多次出兵回击,并将其一一征服。此外武丁还用了长达三年的时间平定了鬼方。这些对周边方国和部族的战争,拓展了商朝的势力范围,促进了中原地区与周边民族的经济、文化交流。 就在武丁东征西讨中,出现了中国历史上第一位女性将军,她就是武丁的妻子妇好。

据甲骨文记载,有一年夏天,商朝北方边境发生战争,双方相持不下武丁的妻子妇好自告奋勇,要求率兵前往征讨。在当时的社会,女性率军出征是一件少有甚至不可能的事,这让武丁很犹豫。最后通过占卜,得到吉利的征兆,武丁这才决定派妇好带兵出征。战争结果,商朝大获全胜。

武丁得到胜利的消息,十分高兴,从此就让他这位妻子担任统帅。妇好也不负众望,打败了周围二十多个独立的小国。在战争中,妇好充分展示了自己的智慧和巾帼英雄的风范,像在与巴方作战时,她率领军队布阵设伏,截断了巴方大军的退路,等到丈夫武丁从东面击溃巴方军后,将其驱赶进自己埋伏的地区,予以歼灭。这场战争也成为中国战争史上最早的伏击战。

当时的作战,限于环境、技术等因素,出动的兵力不会很多,有上千人参加的战争就算是大战了。但是,根据记载,妇好攻打羌方的时候,一次带兵就有一万三千多人,这是迄今所见商代对外征伐中用兵最多的一次。

妇好不仅是一位女军事家,还是一位女政治家。当时国家的大事主要表现在两个方面,祭祀和战争。妇好在战争中发挥了自己的才智和才华,在祭祀中也有出色的表现。妇好有很高的文化修养,所以被商王武丁任命为负责占卜的官员,她还经常受命主持祭天、祭先祖、祭神泉等各类非常重要的祭祀活动,并诵读祭文。

可以说,商王武丁创造的中兴局面与妇好的功劳是分不开的。因此,在妇好死后,武丁十分悲痛,他为妻子制造了独葬的巨大墓穴,还举办了隆重的祭礼,这在商朝是非常少见的。妇好墓位于河南安阳境内,1976年被考古工作者发掘,它是殷墟唯一保存完整的商代王室墓葬,随葬品极为丰富,共出土青铜器、玉器、宝石器、象牙器等不同质地的文物1928件。

历史上有哪些女将军?

我军1955年的那次大授衔,在特殊的历史时期,其实难免受到苏军模式的影响,苏联顾问的意见被格外重视,因此关于“女军人”的授衔问题,时任国防部长的彭老总承受了极大的压力。在他主持下通过的文件和办法,让当时许多女同志非常难以接受,其中一个最重要的《处理和留用妇女工作人员》文件,不仅用词较为不妥,也制约了女将军的产生数量,留下了历史的遗憾。

(李贞少将)

个人感觉苏军内部是有些性别歧视的,所以我军在制定军衔制度框架时,苏联顾问特别提出了一个意见,即应该参考苏军的军衔体系,对女军人的授衔条件和授衔人数进行严格限制。这个意见被重视起来后,1952年12月年军队专门召开了一次会议,做出了陆续转业或者复员10万名女军人的决定,这对三年后的授衔范围影响非常之大。

尤其是55年初的那个《处理和留用妇女工作人员》文件,不仅硬性规定大部分女军人都必须限期退役,即便是没有退役的同志,也只是“被留用的工作人员”,意味着不能正式参与授衔,大约等于现在“文职”的意思。处理、留用和“妇女工作人员”的用词,都让一部分女军人感到难以接受,对彭老总的意见是很大的。

(李贞将军)

由于做出了这样近乎苛刻的规定,一大批经历了革命战争血火洗礼的女军人,在正式授衔之前就陆续离开了部队,有的直接转业到地方工作,有的进入地方院校学习,其中也包括了一批著名的女革命家,包括蔡畅、张琴秋等同志,而朱老总的夫人和周公的夫人,也带头执行了规定。实是求事地说,她们当中许多人的贡献一点也不比男军人差,比如四方面军的著名女战将张琴秋等。

中国历史上有哪些女英雄和女将军?

红枪白马女将军的故事

1950年,一部叫做《赵一曼》的电影上映后迅速风靡全国。一个时年21岁,叫陈掖贤的年轻人坐在电影院里,被女英雄赵一曼的故事感动的热泪盈眶。然而,此时的他根本不知道,荧幕上的赵一曼和他会有怎样特殊的联系。

直到六年后的1956年,组织上找到这个年轻人,他才知道赵一曼就是他的母亲。此时陈掖贤27岁,而他的母亲赵一曼则永远定格在了31岁。

之所以时隔赵一曼牺牲20年才找到她的儿子,是因为赵一曼是为了革命掩护身份而起的化名。她的原名叫李坤泰,又名李一超,人称李姐。1905年,出生于四川省宜宾县。短短的31的生命,充满了传奇色彩,让人荡气回肠。

黄埔军校首届女毕业生

1926年黄埔军校武汉分校首次招收女学员,刚刚加入中国共产党不久的赵一曼,考入了黄埔军校,成为第六期学员。军校纪律严格、节奏紧张,在这里,女学员和男学员一样,军号一响,学员们就得马上起床、穿衣、梳洗,叠齐被子,10分钟收拾完毕后进行操练。黄埔军校的经历培养了赵一曼扎实的军事技能和指挥才能,为她以后走上前线作战奠定了坚实的基础,也使她成为黄埔军校历史上最著名的女学生。

留学苏联结良缘

1927年9月,赵一曼受我党委派去苏联莫斯科中山大学学习,莫斯科中山大学是培养我党领导干部的摇篮。

赵一曼在苏联学习期间遇到了一生挚爱陈达邦,他也是黄埔军校第六期毕业生,但两人是在莫斯科中山大学留学时认识并相爱成婚的。婚后不久赵一曼就怀孕了。按组织上的要求,赵一曼告别新婚的爱人,于1928年冬奉命回国。而陈达邦则留在苏联继续学习。两人谁也没有想到,这一次分别竟成了永别。

到此,以上就是小编对于中国历史上出现的女子将军的问题就介绍到这了,希望介绍关于中国历史上出现的女子将军的3点解答对大家有用。