清朝一品大官叶名琛,被俘虏到印度,当猴子供人观赏,是什么情况?

叶名琛可以说是清朝时期最出“洋相”的一个总督,他不止被外国人当猴子看,即使是现代人看了,也感觉他是一个怪物。

清朝时期的一品大员,不是谁都能当的,叶名琛能够当上两广总督必然有着他的厉害之处,这里要说一下,清朝时期一共八位总督(不算清末设立的东三省总督),都是掌握实权的封疆大吏,按照实力排名,首位的是直隶总督,其辖区包括现在的北京、天津、河北、河南、山东等地区;其次是两江总督,其辖区包括江苏、江西、安徽等地区;第三位的两广总督辖区包括,广东和广西。

直隶是因为靠近权力中枢,辖区大,人口多,所以位置重要,而两江是当时最富庶的地区,因此也很重要,两广能够排名第三是因为当时清朝唯一的通商口岸就设立在广东,经济也很发达。

按照道理来说,两广总督应该是富得流油的一个差事,奈何对外贸易对两广总督来说也是一把双刃剑,一方面确实油水多,另一方面跟洋人打交道,他比较麻烦,尤其是对中国虎视眈眈的洋人。

所以,从1840年开始,两广总督走就开始走背字,麻烦不断,你想想鸦片战争从这里开打,还有你的好,著名的禁烟大臣,当时的政治明星林则徐就在两广总督的位置上陨落了,接替他的琦善也是满清权贵,结果没干多久,也因为鸦片战争的事被革职了。

可以说,广东由于是封闭的清朝唯一的开放窗口,人民思想开放,社会治安很不好,因此广东也始终是爆发革命的策源地,叶名琛能够1852年干到1858年,长达六年之久,也是相当不容易的。

叶名琛之所以能够稳坐两广总督,在于其在坐镇两广时期雷厉风行的镇压农民起义,很多人看到叶名琛在第二次鸦片战争中的表现,认为叶名琛是一个窝囊废,并不懂得打仗,不知道是怎么做到这个位置上的。

明代的倭寇之患为何能为祸四十余年?

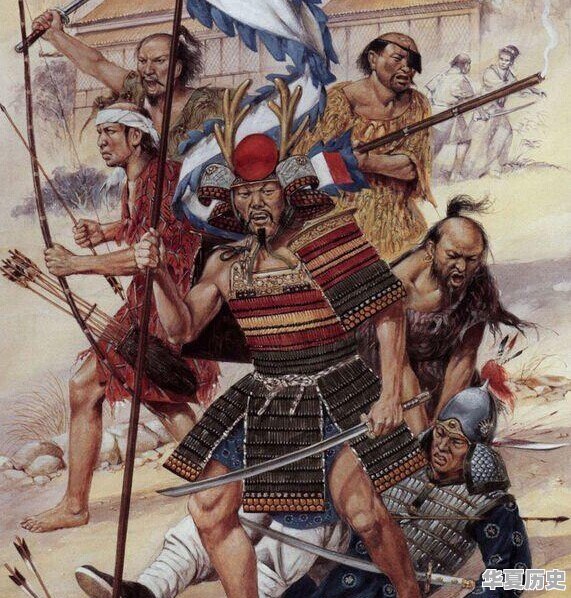

明代自明成祖以后,即时有变乱,其中规模最大、旷日持久者是“倭寇”(1523—1564),前后持续四十一年。中国北起辽东,南至闽粤,均受到倭寇骚扰。倭寇是介乎内乱与外患之间的变乱,因为真正的倭人不过十之二三,大多数倭寇为中国人,其中包括地痞流氓、土豪劣绅、富商大贾、官僚地主等各色人等,他们各为自身利害而与倭人勾串,骚扰劫掠沿海各省。

按明廷规定,不入贡者不得贸易。各国利之所在,趋之若鹜,因入贡土产,赏赐丰厚;既可贸易,兼可走私夹带,何乐而不为?这是日本幕府足利义满受明成祖册封为日本国王的原因,其目的在于取得贸易权。明廷允其十年一贡,“使额勿过二百,船止二艘”。此项“贸易权”所获利益,均为贵胄及特权者所独占,一般日本人并不能享有,于是日本人与中国商人合作走私,舟山群岛中的双屿岛遂成为走私的大本营,大约自明初起即是如此。此时日本内部分裂,诸侯林立,明世宗二年(1523)遂发生“争贡”事件。两批日本贡使在宁波因验货之先后及宴席座次之高低大打出手。其中一位贡使“毁嘉宾馆,劫东库”,并杀明朝将官多人,“浙中大震”。朝廷乃下令禁止倭人通商,从此倭寇兴起,蹂躏海疆,以南直隶、浙江两省受祸最严重。倭寇气焰嚣张之原因有三:

一、明代的卫所制的“军户”经一百五十余年之腐蚀已毫无战斗力,所谓“官军素愞怯,所至崩溃”是也。

二、“奸民”太多。奸民包括好乱的平民、不得志的书生,他们均受利诱而为向导,故倭寇尽知官兵虚实。这类人中,以汪直最著名,其“攻城掠邑,莫敢谁何”。

三、宦官、权臣弄权。如讨倭寇名将俞大猷讨寇大捷之后,不仅不被叙功,反被谪。倭寇终为俞大猷与戚继光所募之“兵”(有别于卫所之“军”)平定,但四十一年的劳师糜饷,东南沿海富饶之区的破坏,税收锐减,是明廷财政陷入窘境的主因之一。

明朝一直都有倭寇为祸于民,其中影响最大,破坏力最强当属明朝中期嘉靖年间的倭寇影响最深远,倭寇在这期间为祸四十余年,它甚至动摇了明朝的根基,其个中缘由还得慢慢述说。

元末明初日本已经历了一次群雄角逐的时代,日本史上也称之为“战国时代”。各地方诸侯和贵族们为了扩大自己的势力范围互相讨伐,年年征战。为了解决战争带来的财政困难,战败者们就笼络一群以浪人和武士为主的群体性组织对中国明朝东南沿海进行抢杀掠夺,亦可称为日本海盗,其实就是倭寇。

明朝建立且稳定后的洪武年间,出于对百姓的生命财产安全的考虑,随之制定的“海禁”政策也出台并开始执行。海禁规定不许其明朝子民和外界经商,不许其有海上贸易往来,朝廷还在其沿海各省都住有大量的屯田军。这样一来,初期还是起到了控制倭寇的作用。后期弊端就开始显现出来,由于中国明朝时期的江南沿海各省赖以生存的收入方式就是通过海上猎捕和贸易。在海禁政策的影响下,江南沿海各省,特别是江浙地区弄得是民怨沸腾,民不聊生,海禁让他们无法生活,于是有些人便做起了海盗,干着走私和杀人越货的勾当。同期执行的另外一个政策,“土地兼并”在明朝中期这个政策在朝廷一些腐败官吏的治理下越发严重。一些仕绅豪门通过++++,兼并了老百姓的土地,还欺上瞒下的兼并了军队屯田,这样就造成了海防的中断和松弛,也给倭寇的入侵提供了可乘之机。

在一些历史的宣传,总是把明朝嘉靖年间的倭患宣传成日本对明朝的侵略战争,而明朝进行的是一场反侵略的战争,这种说法误导了许多人,其实是错误的。因为明朝嘉靖年间这四十余年,祸及沿海各省的倭寇根本就不全是日本人。他们的人员成分及其复杂,在《明史·日本传列》中记载有真倭十之三,中国叛逆十之有七。还有一本明朝时期的专业抗倭书籍《筹海图编》也记载有危害中国的十四股倭寇头目,这些头目全都是明朝人。有幸读到现代学者陈懋恒的《明代倭寇考略》这部书中讲述他汇集了数十种史料和地方日志,对倭寇的成分进行了全面的分析后,最终得出来结论,其实倭寇的头目主要都是明朝人。足以证明危祸明朝的倭寇全是日本人这一说法是不成立的。

其实大家想想后就知道,倭寇来沿海各省进行抢掠,他们必须从海上来,登陆和逃走使用的都是海船,这种海船的装载量最多只有20到60人之间,他们远从日本岛过来,加上语言不通,地理环境不熟悉,那时的交通工具根本没有大规模登陆的条件,只要一登陆必然被百姓和官兵发现等待他们的只有死路一条。

就这样,真正的倭寇是军事素质,作战技能都比较高的日本武士和郎人。而假倭寇则是本地熟悉地理环境和人文风情本地人,在这些假倭寇头目的带领下,利用地理环境和沿海老百姓对朝廷的失望双重条件下,这些真假倭寇战斗力变得越加强悍,人员扩张到几千人,并和朝廷内部勾结妄想攻陷南京城。最终在抗倭英雄戚继光等将领的努力下全数消灭了危祸明朝中期四十余年的倭患,还百姓余安宁。

到此,以上就是小编对于中国历史上的走私犯的问题就介绍到这了,希望介绍关于中国历史上的走私犯的2点解答对大家有用。