人死九泉指的是哪九泉?

“九泉”一词的背后却融合了我们传统的民间宗教、道教和佛教等一系列思想。了解这个词,恰好也可以看出我们中华文化的融合性有多强。

在古人看来 人死不是消失而是去另一个地方

很多人认为,九泉这个词好像应该来源于佛教。其实,并不是。要想了解“九泉”,我们要先从黄泉这个词说起。

其实,黄泉这个词的来源简单。早在西周时期,就已经出现。在以前,古人喝水都需要打井。我们知道,因为华夏文明的发源地——陕西、河南等地都是黄土,所以井水出来之后,颜色偏黄。人们就习惯把地下的泉水称作“黄泉”。

下面来划重点。那么,黄泉怎么和死后的世界出现了联系呢?这就要涉及到中国的阴阳学思想了。在古代,人们讲入土为安。所以,人死之后要下葬。在古人看来,人死并不是消失,而是去到了另一个世界。

人的身体是阴阳和合的产物,人的死亡,其实就是阳气耗尽,只剩下阴气。阴气下沉,就落入黄泉之中。因此,黄泉就用来指代人死后的世界。那么黄泉,又是怎么变成九泉的呢?

九泉和九州有密切的关系

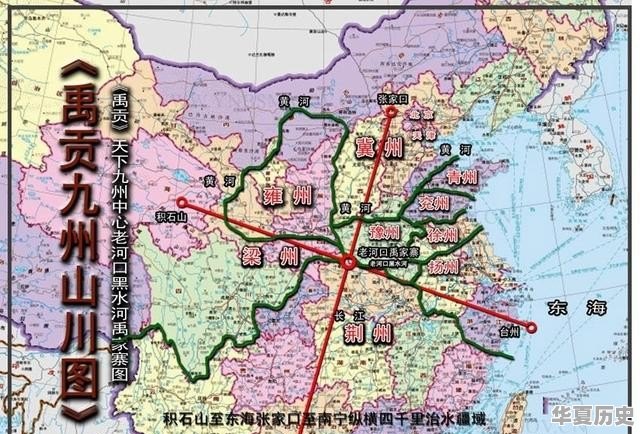

我们知道,在中国古代的典籍《尚书》中,有大禹划分九州的说法。当时的古人认为,中国是由九个州组成的。那么,九个州,每个地方就应该有一个泉,就变成了九泉。

在中国古代文化传统里面,九是至大至极之数。《素问》里面记载:“天地之至数,始于一,终于九焉。”

那九泉与佛教和道教又有什么关系呢?我们先来看道教的影响。汉代时期,道教兴盛,于是就出现了阴曹地府的思想,人死之后就进入阴曹地府,地府中会有官员对你进行审判。你做好事,有可能会成为神仙,如果好事做得不够,你虽然也是进入阴曹地府,但是你不会受苦,还会和你在阳间生活没什么区别。我们现在说“含笑九泉”,就是以此而来。如果你在阳间穷凶极恶,那么就要遭受惩罚。这个时候,九泉就有了分别,有好与坏之分。

十八层地狱:九泉说法的细化

那么,佛教又如何影响了九泉的思想呢?原来,佛教传入之后,在道教的基础上,又对阴曹地府的思想进行了发展,出现了地狱的说法。我们现在说,“十八层地狱”就是佛教提出的。

十八层地狱的出现,要比阴曹地府和九泉的思想更加完善也更加细致。它依据你在世的果报,分得更加详细,刻画的地狱场景也更加形象,更能震慑人心。

不过,我们现在,十八层地狱、九泉等几乎可以通用。但是,它在历史上确实柔和了不同的信仰传统。

后来,九泉的说法在唐代诗人的作品、明清小说中多次出现。

比如,崔珏在《哭李商隐》诗中说:“九泉莫叹三光隔,又送文星入夜臺。”

《西游记》里在提及九天元圣的时候,天尊说:“我那元圣儿也是一个久修得道的真灵:他喊一声,上通三圣,下彻九泉,等闲也便不伤生。”

古代劳动者从打井的经验中获知:当掘到地下深处时,就会有泉源。地下水从黄土里渗出来,常常带有黄色,所以古人就把很深的地下叫做“黄泉”。古时有种迷信,认为人死后要到“阴曹地府”去,“阴曹地府”在很深的地下,于是就把“九”字和“泉”字相搭配,成为“九泉”。

民间自古以来流传着一种说法,认为人一旦辞世就要赴“阴曹地府”去“报到”。而“阴曹地府”却在很深很深的地底下,于是人们常常用“黄泉”和“九泉”指称阴间。那么,这两者之间的来历及其差别在哪儿呢? 东汉许慎的《说文解字》云,“黄泉”与“九泉”是同义词,其含意相近,都是指人死之后所埋葬的地穴。因为水是从地下深处的黄土层里渗透出来,并且常带有黄色,所以古人就把很深的地下叫作“黄泉”。我国历史上最早出典喻始见于《左传·隐公元年》中记载:“不及黄泉,无

相见也。” 此外,古代的人也常用“九”来表示多、大、极的意思,这是因为“九”在我国汉字数码的个位数目中属于最大的数字。据古籍医书《素问》中云:“天地之至数,始于一,终于九焉。”据此可见,所谓“九天”、“九霄”就是指高不可测的天空,极言其高也;而“九泉”便是指深不见底的地下,极言其深也。据反复考证,“九泉”一词却比“黄泉”出现得要晚些,开始流行于汉朝末年。“建安七子”之一阮王禹的《七哀》诗词中,有“冥冥九泉室,漫漫长夜台”之句。尔后,随着社会政治、经济、文化的兴衰和嬗变,人们便习惯地把“黄泉”和“九泉”故称为亡灵的代名词,一直流传至今。

丧葬文化中总有头七一说,这是怎么来的?

丧葬文化中总有头七一说,这是怎么来的?

我国丧葬文化中关于“头七”的说法,指的是死者从死亡之日起,到第七天去上坟,祭祀烧纸,民间也叫烧七。

中国人的丧殡习俗,一般认为,死者魂魄会于“头七”返家,家人应于魂魄回来前,为其预备一顿晚饭,便需早早地上床睡觉全家回避;据说死者魂魄看见家人,会令他记挂,在六道轮回里受煎熬,影响他投胎再世为人。过了头七之后,先人就要登上望乡台,开始黄泉路之路,从此一去永不归。

在民间流传人有三魂七魄,“头七”也叫做“烧七”,而这里的“烧七”就是指烧七个七,七天烧一次,七七四十九天,“头七”就是“烧头七”。据说人归天后,“阎王”每七天审问一次,然后一七“去其一魄”,直到七魄去尽。

阳间的人每七天便去坟地烧纸钱向“阎王”求情。我们河北沧州一代的风俗是烧纸祭祀五个“七”,意义上是每到一个“七”就去坟上祭拜一下。而因三七谐音“散”、四七谐音“死”,所以,一般三七、四七不烧,只烧头七、二七、五七。

家乡有头七面、二七饭的说法,因此头七要带一碗面条,二七带米饭之类,五七要带“仙桃果木”等祭品。烧过头七后,每“七”扣除一天,就是每个“七”实际上只有六天,五“七”烧完正好是一个月。

有一些农村习俗仍然保留至今,在年轻人看来甚至觉得有些迷信的说法。随着生活节奏的变快,一些约定俗成的规矩不知不觉中发生了改变。前年有白事回老家,第三天跟着亲属去圆坟,烧完纸,献上祭品,礼毕后,前去的人们把那些水果之类三三两两分开,只一次就说连七都带了,意思是所有的七都不烧了,当时未免有些错愕。

结束语:家乡从此再也没有烧“头七”这一说了,似乎觉得这些传统文化足以被时代慢慢简化掉,倒也省去不少心力,却又有些失落感。“头七”习俗由来已久,在民间,看似人们把对逝去亲人的不舍之情,寄托于虚无的迷信之中,但其对逝去的亲人的感情却是真实的。不知道这样的习俗是该传承还是剔除?请朋友们留言。

到此,以上就是小编对于丧葬习俗是佛教还是道教的问题就介绍到这了,希望介绍关于丧葬习俗是佛教还是道教的2点解答对大家有用。