《家谱》上刊载的祖宗画像,真的是祖宗本人吗?

今天偶然看见这个问题,想到前两天看到家谱中的祖先画像,所以这里就谈谈自己的见解。事实上,家谱中是否绘有祖先画像也是不一定的,其规律很难把握(近世族谱的范式欧体和苏体强调要有祖先画像,但实际上有很多家谱并没有),这里仅就有祖宗画像的家谱进行分析。家谱中的祖宗画像,首先是哪些人?细分开来,主要有两种,一是始迁祖,二是家族中重要人物。

祖先画像的真假首先与时间相关。如始迁祖的画像,很多家族因为修谱时间在家族迁徙定居之后的数十年,甚至数百年,那么这么长时间对于祖先的记忆是模糊的,甚至是没有的,所以,如果说祖先的画像是真的那很难让人相信(一些特殊家族除外,如孔氏),而家族中重要人物画像则修谱时间较近,其可信度较高。

其次与画像的来源直接相关。对于大家族而言,一般都有祠堂,特别是累世官宦家族, 祠堂中会较为完整的保存家族名人的排位、画像等。特别是对于家族中重要人物,他们多以科举等起家,诗书画均有所长,或者交友范围极广,故留下画像的可能性比较大。再者,也有家族为族人画像的可能,最明显的就是皇室,对于帝王来说,肯定会保留画像。

其次与画像的来源直接相关。对于大家族而言,一般都有祠堂,特别是累世官宦家族, 祠堂中会较为完整的保存家族名人的排位、画像等。特别是对于家族中重要人物,他们多以科举等起家,诗书画均有所长,或者交友范围极广,故留下画像的可能性比较大。再者,也有家族为族人画像的可能,最明显的就是皇室,对于帝王来说,肯定会保留画像。

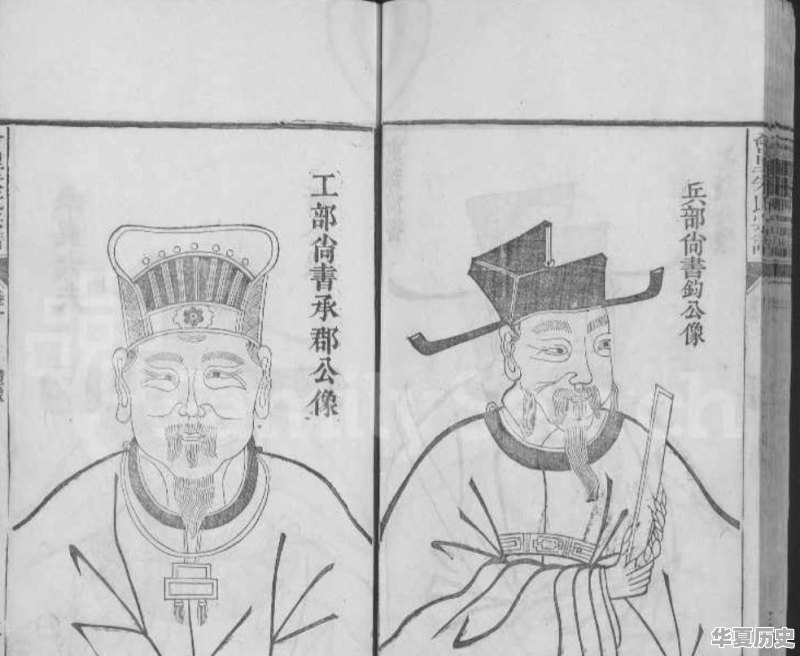

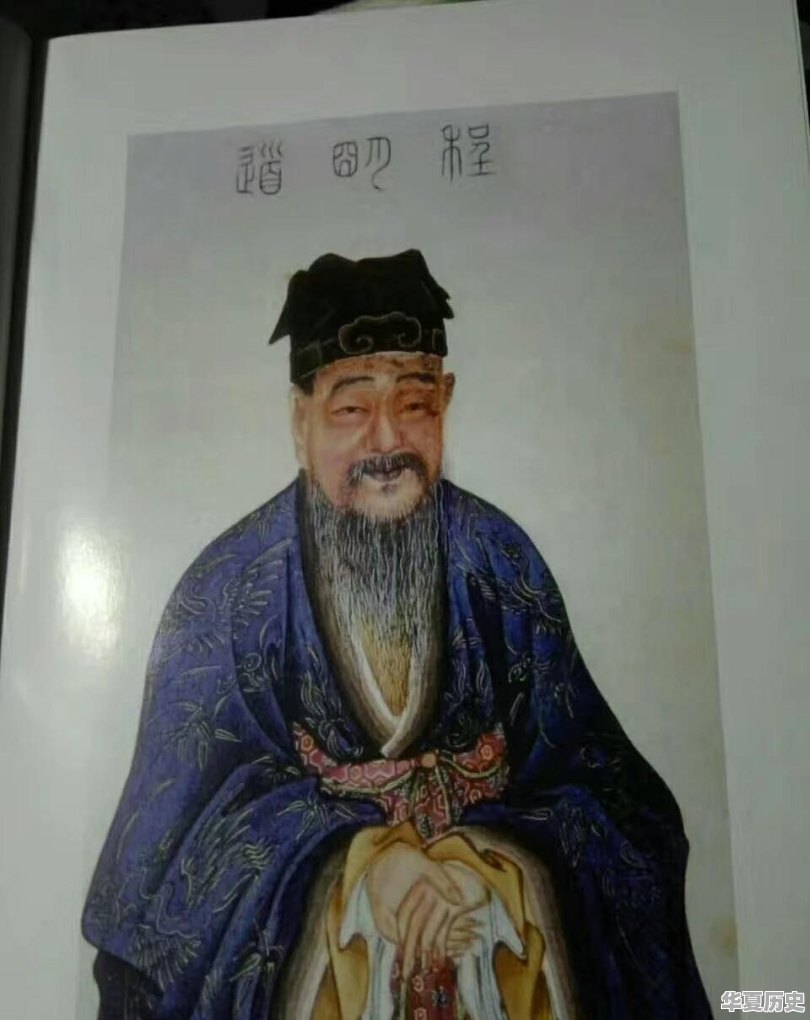

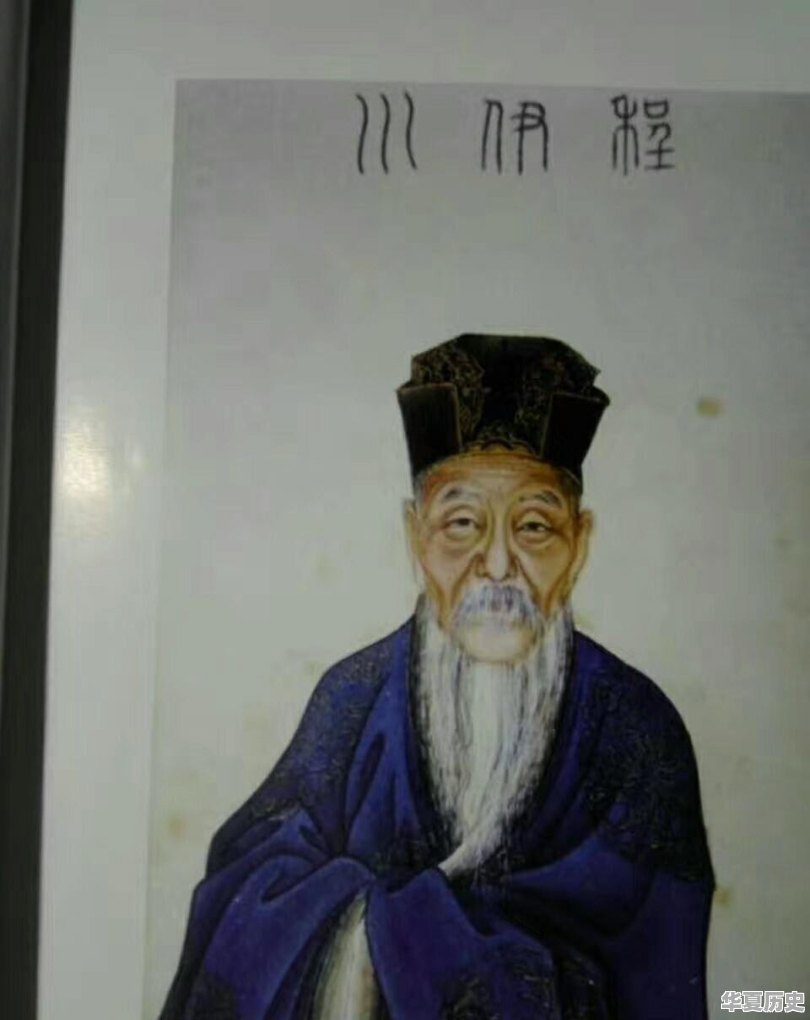

上图为朱氏家族族谱中所载图像(侵权请删,下同),仅从图像来看,还是比较真实的

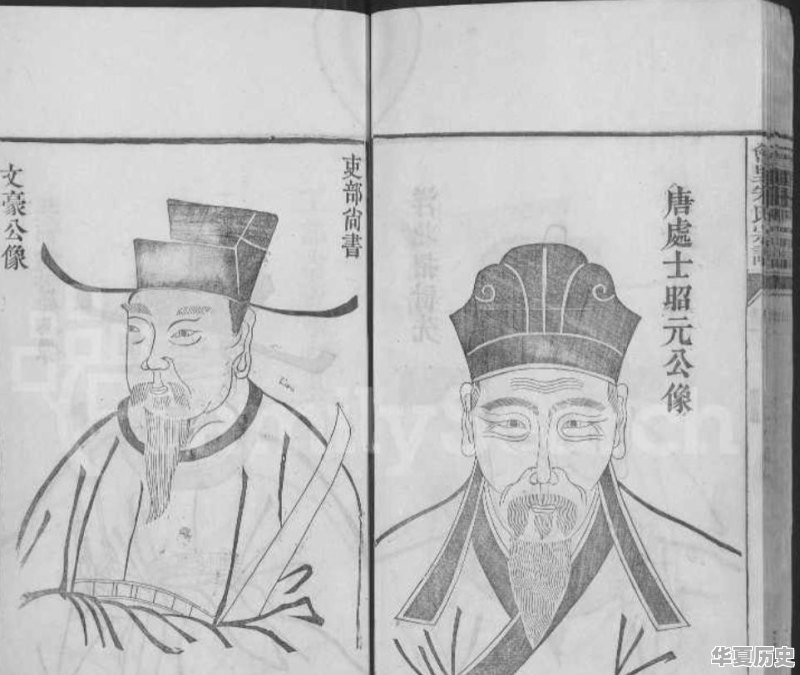

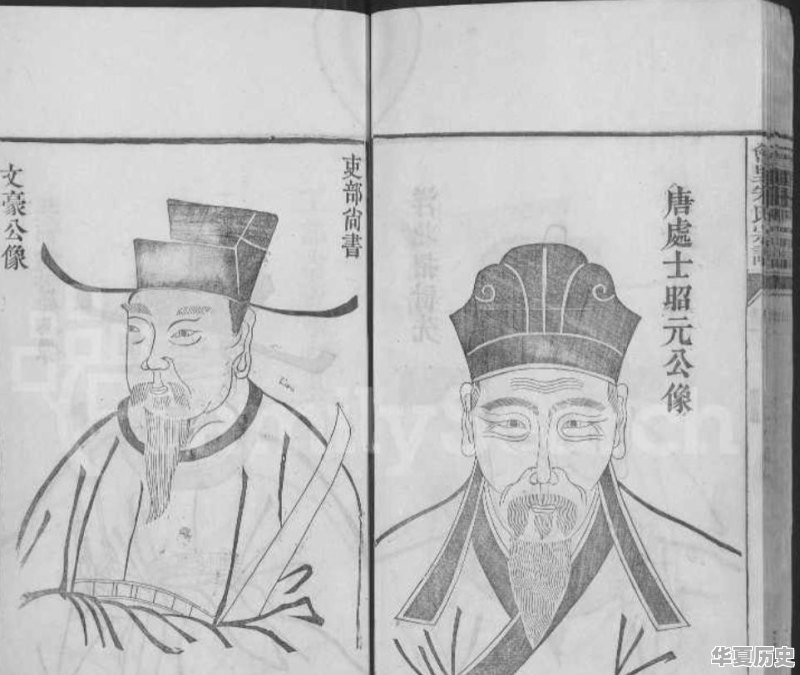

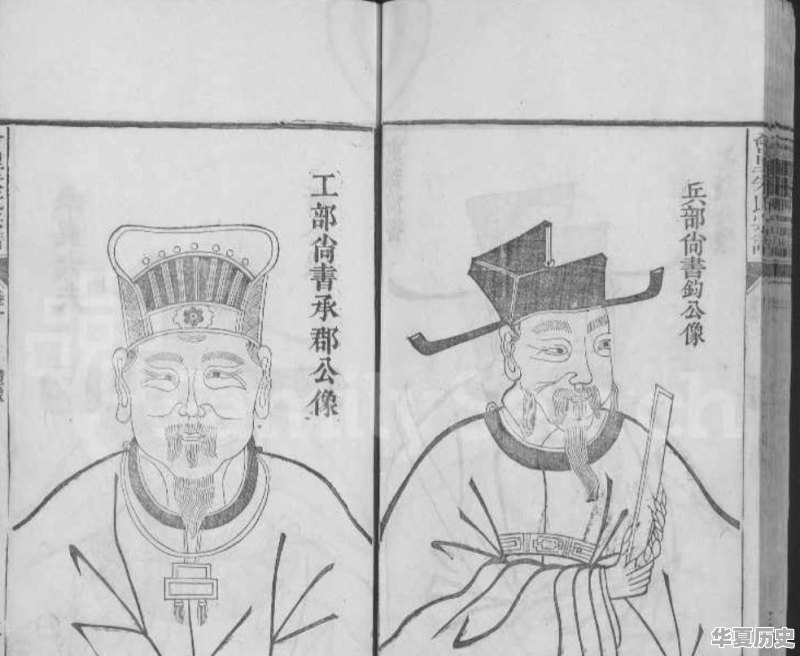

下述几幅图是刘氏家谱中对汉高祖刘邦世系的画像,相较而言,似乎并没有那么真实

下述几幅图是刘氏家谱中对汉高祖刘邦世系的画像,相较而言,似乎并没有那么真实

最后,还与家谱修纂有关。家谱往往不止一次修纂,有的家谱甚至经历七修、八修乃至十几修,是故续谱过程中无法像现在这样完全复印,可能有一定的失真。当然,还可能与工匠等有关,有的工匠记忆高超,能够画的很逼真。

上述只是提供几种可能,但事实上很难去考证。不过,对于祖先画像的真假,我们不应过于纠结,更该着眼于其代表的意义。

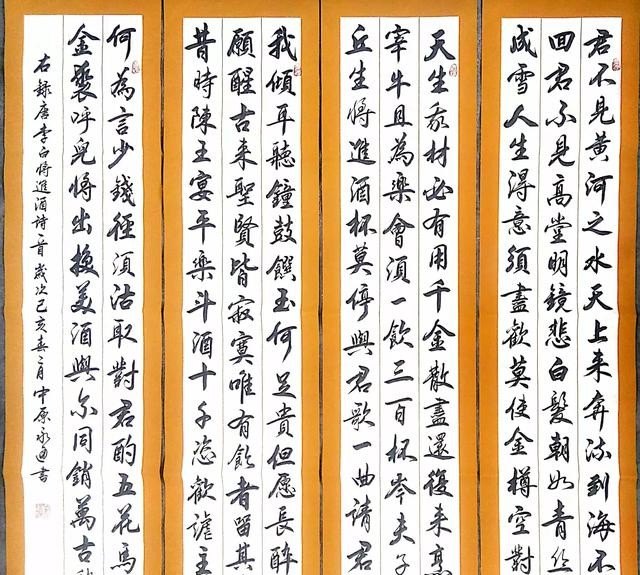

祖先画像说起缘,古者无像选活人,为之尸祝穿祖先,留下衣,物便是祖,祭拜事完还自形,传统留下帽像说,生前不知画像形,死后叫来画工说,子女孝服跪灵前,眼画谁来手画谁,个头又画谁谁谁,全凭画工意念画,我依修谱见神容,我的高祖的神影,到了一九四八年,归仙画影五二年,照片同影人工画,相差真容太远了,诗礼之家按古法,尸祝为本传影人,意念为形祭庙堂,不要以今来论古,探讨出格是无知,还从学习来知事,有人问我桥陵庙,黄帝化像是真容,我的回答是意念,若再说三是无知。

没有通天通地的道行,是查不出自己开天立世的上古祖宗画像的,我姬孙家谱中第一位画像是云华老爷,第二位是天皇伏羲,第三位是炎帝神农,第四位是轩辕黄帝,第五位是文王姬昌,第六位是文王第二子武王姬发,和文王第九子卫康叔姬封,姬孙始祖孙仲乙,文王为姬孙一世,卫康叔姬封为二世,孙仲乙为十五世,孙武为二十四世,孙膑为二十九世,孙思邈为六十七世,这都是姬孙祖宗画像。

在编修家谱时,大多有老谱的家族,都有一个或几个先祖的像赞。在续修家谱或编修族谱、宗谱、通谱、统谱、总谱等等的时候,往往都要把这些先祖的像赞放到前面。

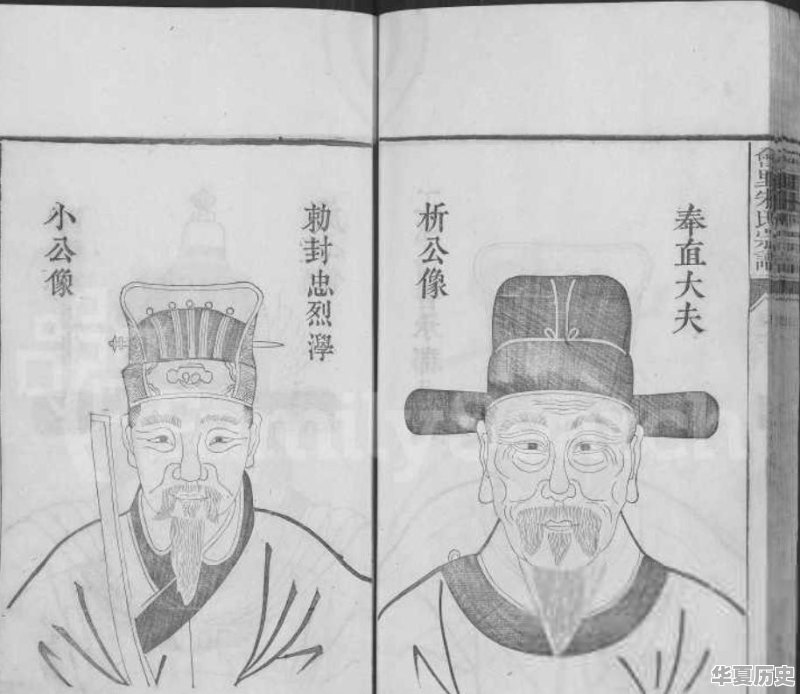

而有的家族没有老谱,没有先祖的像赞,或祖先像已经难以求得,这在过去,请修谱匠人画个始祖像出来,当然像都是有线条绘制的,同一副面孔,甚至有些家谱中的先祖只是变换了一下官帽或服饰,往往会出现张冠李戴,唐人宋服等情况,过去这样做也无可厚非。然而,在现代社会,如果不尊重史实,凭空想象,捏造先祖像赞,就太不应该啦。还有的家族,据老辈传说绘制画像,有的采取梦中取像、空中取像、参照家族老人画像等制作祖像,毫无真实性可言,充其量只是满足了部分人的心理需要而已。

编修家谱,溯源报本,尊祖敬宗是我们中华民族的传统美德。而实事求是,才能体现我们尊祖敬宗的真心实意。祖先给了我们血脉和生命,祖先是神圣的,不可侮,不可辱,不可造假。而子孙后代是祖先血脉与生命的继承者、接力者和传播者,是家族的未来和希望,也不可欺,不可骗。

所以,我们在续修、编修家谱时,为了弘扬祖恩祖德,一定不要趋炎附势、无证无据、乱绘乱写、随便给先祖画像或编写像赞。一定要坚持实事求是,以德修谱,维护家族声望,维护修谱人的基本道德准则。

你说呢?在古代只有有职官员,和有名气的人,政府都会允许画像给预表章的,留下来的画像都会依此为依据的!普通百姓是没有像的!只要家谱中显示岀来的像就是公共认同画像,无人敢改动,如孔子,二程,历朝皇帝!

汉寿亭侯是多大的官?为什么能让关羽那么珍惜?

关羽是大家耳熟能详的历史人物,是东汉末年著名的军事家,也是我们传统文化中被推崇的"武圣"。建安五年(公元200年),刘备被曹操战败逃亡,关羽则被曹操俘获。而此时曹操正值用人之际,可谓是求贤若渴。面对关羽这样杰出的军事人才,他肯定也想招致麾下为己所用。

从相关史料,或者《三国演义》中就可看出,曹操对关羽的喜爱。《三国演义》中就有这样的情节。自从曹操擒获关羽后,常三天一小宴,五天一大宴的宴请关羽,并赏赐其金银财宝送无数,为其修建府地,还以吕布的赤兔马相赠等,想借此以拉拢关羽。对于曹操的这些恩惠,关羽虽然也觉得受之有愧,但是仍然挂念着旧主刘备,不愿真心归附曹操。曹操通过张辽,了解到了关羽的这一状况。

不久,袁绍派大军进攻曹操,曹操的军队被困于白马。作为救援力量,关羽在白马斩杀了袁绍的大将颜良,从而使袁军大败,解了白马之危。事后,曹操上表汉献帝,赐于关羽汉寿亭侯。说实话,赐封关羽汉寿亭侯,并不是因为关羽战功卓著,理应受受此褒奖。因为曹操手下很多的将领,功劳都比关羽大,但是他们却没有得到如此的封赏。显然,对关羽的这一封赏,其实是曹操拉拢关羽的升级版策略罢了。不过值得注意的是,关羽受封汉寿亭侯后,其实已经和其旧主子刘备(宜城亭侯)平起平坐了。说白了,曹操能给关羽的,刘备在当时永远都给不了。

不过汉寿亭侯,并不是一个官职,只是一个爵位。说白了,跟今天的军衔儿或者是行政级别差不多,不代表实际的职务(或职权),只是一种待遇。在汉代,类似的爵位有三种,一种是县侯(比如,霍去病是冠军侯,冠军是当时的一个县);一种是乡侯(比如,诸葛亮是武乡侯);另一种就是亭侯(比如,关羽是汉寿亭侯)。

历史上真有刘备摔阿斗的事情吗?莫不是摔坏了脑才"扶不起"的?

东汉末年,曹刘的长坂之战中,骁将赵云担当保护刘备家小重任。由于曹军来势凶猛,大家都知道刘备除了会哭还有个特长,那就是跑得快,他冲出了重围,家小却陷入曹军围困之中,赵云拼死刺杀,七进七出终于寻得刘备之子阿斗,赵云冲破曹军围堵,追上刘备,交还其子。刘备接子,掷之于地,愠而骂之:“为汝这孺子,几损我一员大将!”赵云抱起阿斗,连连泣拜:“云虽肝脑涂地,不能报也。”这就是《三国演义》中刘备摔阿斗。

大家看重点,“刘备接子,掷之于地。”请先记住这一点。《三国演义》中对刘备的描述,“生得身长七尺五寸,两耳垂肩,双手过膝,目能自顾其耳,面如冠玉,唇若涂脂”。

刘备双手过膝,可见他的双臂非常长,从赵云手中接过孩子之后,掷之于地,以他的臂长,襁褓中的孩子绝对不至于受到任何伤害,那么,刘备此举无疑只是为了收买人心而已。

古时候,但凡圣人出世,天必有异相。据传刘禅之母甘夫人因夜梦仰吞北斗而怀孕,所以刘禅的小名叫做“阿斗”。若按照过去星象命理学说,阿斗是天上北斗七星降世,岂是庸碌之辈?但不管是过去还是现在,大家对这位亡国之君的印象总归是不太好,各类影视游戏形象都很糟糕,甚至有“扶不起的阿斗”流传至今。要知道,人们常用“扶不起的阿斗”比喻那种懦弱无能、没法使他振作的人。

刘备去世后一个月,刘禅在成都继位称帝,时年十七岁。大赦天下,改元建兴。刘禅继位初期,根据刘备遗诏,由丞相诸葛亮辅政,“政事无巨细,咸决于亮”。同年,刘禅册张飞之女张氏为皇后。

到此,以上就是小编对于历史上刘姓张冠李戴的故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史上刘姓张冠李戴的故事的3点解答对大家有用。