福建厦门本地人过年都有哪些习俗和讲究?

厦门本地人过年习俗与讲究:

传统的过年习俗从腊月十六开始,至新年的正月十五,长达一个月之久。

腊月十六 尾牙:

闽台地区的不少民众都会在农历每月的初二、十六祭祀土地公,尤其是生意人和农民更为注重,俗称“做牙”。而十二月十六是一年中的最后一次“做牙”,称为“尾牙”,乃是一年中最隆重的。传统的“尾牙宴”上,老板会以“鸡头鱼尾”方式来决定明年的辞退人员,因此又有“鸡头相对,伙计走开”的仪式,这是老板要“炒鱿鱼”的婉转手法。

腊月二十四 送神日:

闽南有句谚语:送神风、接神雨。意思是,腊月二十四,家家户户恭送灶王爷上天“言好事”,这天的天气有风,就是“一路顺风”;正月初四迎接灶王爷下凡,如果有雨,则昭示来年风调雨顺。

闽南有句谚语:送神风、接神雨。意思是,腊月二十四,家家户户恭送灶王爷上天“言好事”,这天的天气有风,就是“一路顺风”;正月初四迎接灶王爷下凡,如果有雨,则昭示来年风调雨顺。

围炉吃年夜饭

腊月二十九 除夕:

闽台两岸称为“年兜”、“年暝”或“二九暝”(即使这天是农历腊月三十,人们也习惯称为“二九暝”)。二十九当天要祭祖,贴春联,围炉吃年夜饭、守岁。

春联以红纸书写,新丧之家用青联以示哀思。房门两侧还要搁置两株圈贴红纸的连根甘蔗,叫“门蔗”,方言“蔗”与“佳”近音,寓意“进入佳境”。

当晚先祭祖,后围炉吃年夜饭。俗话说,廿九暝,做狗也要吃一块肉。故鸡鸭鱼肉必不可少,起码也得有块肉。

当晚先祭祖,后围炉吃年夜饭。俗话说,廿九暝,做狗也要吃一块肉。故鸡鸭鱼肉必不可少,起码也得有块肉。

血蚶

除夕夜厦门人喜欢吃血蚶。闽南话说“蚶壳钱大赚钱”,将吃剩的蚶壳洗净,撒在桌下或床下,直到正月初五收拾。这一习俗有两种说法。一是古时人们把蚶壳看作两扇“门”,血蚶肉即为“元宝”,吃血蚶就是开门见宝新年行大运。二是中国古代的货币起源于贝壳,年夜饭吃血蚶,意味着新一年能赚大钱。两种说法都是祈福来年一切顺利。此外,吃血蚶还有补血气之意。

闽南方言“春”与“剩”同音,故饭后厅堂中案桌摆有隔年饭、长年菜、发糕,并插上用红、黄两纸扎的“春花”,寓意饭菜长年丰足,吉祥发财,年年有余。接下来就是守岁,有些地方放鞭炮庆祝,长辈发压岁钱。

闽南方言“春”与“剩”同音,故饭后厅堂中案桌摆有隔年饭、长年菜、发糕,并插上用红、黄两纸扎的“春花”,寓意饭菜长年丰足,吉祥发财,年年有余。接下来就是守岁,有些地方放鞭炮庆祝,长辈发压岁钱。

正月初一 会亲访友:

忌叫他人姓名催人起床,因为这样会让对方整年都被人催促做事。在爆竹声中迎春接福,换上新装开始走亲访友,相互拜年祝福。这一天不能扫地,否则会扫走运气、破财,同时把“扫把星”引来,招致霉运。假使非要扫地不可,也要从外头扫到里边。

厦门民谚云:“正月初一贺新正,会友探亲情;正月初二请女婿,初三犯忌无客来;初五过开,初六养肥”;说的就是厦门民间从初一到初六活动安排习惯。

正月初二 回娘家:

女儿回娘家,忌回门礼为单,因为传统上认为单数不吉利,女婿带礼物必须成双;

正月初三 不登门拜年:

在厦门正月初三为丧家清新愁(即烧新床)之日。不宜登门拜年,初三登门拜访被厦门人视为不敬。有谚语曰“初一早,初二早,初三困甲饱”,意思是初三日无客登门,晚起无妨。

正月初四 接神日:

忌出远门,民间习俗接神日,灶王爷与家神回来守护家人。

正月初五 送穷:

将过年期间制造的垃圾清扫干净,寓意“送穷”。

将过年期间制造的垃圾清扫干净,寓意“送穷”。

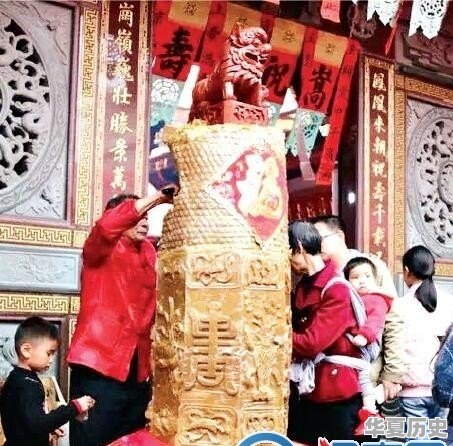

正月初九 拜天公:

在厦门,过年有个雷打不动的约定:初九拜天公。从初八晚上开始,桌子围上绣得很漂亮的桌围,点上香烛、备上发糕、龟粿、4种蜜饯、12种素菜、5色水果。红龟粿和发糕预示长寿、发财。全家从大到小每个人都要给“天公”上香,表达对天地自然的感恩和敬畏。一直延续到初九清晨,“烧天公金”后才结束。

到此,以上就是小编对于厦门的春节习俗600字的问题就介绍到这了,希望介绍关于厦门的春节习俗600字的1点解答对大家有用。