古代皇帝的“诏曰”“制曰”“敕曰”……等等有什么区别?

古代皇帝的“诏曰”“制曰”“敕曰”……等等有什么区别?

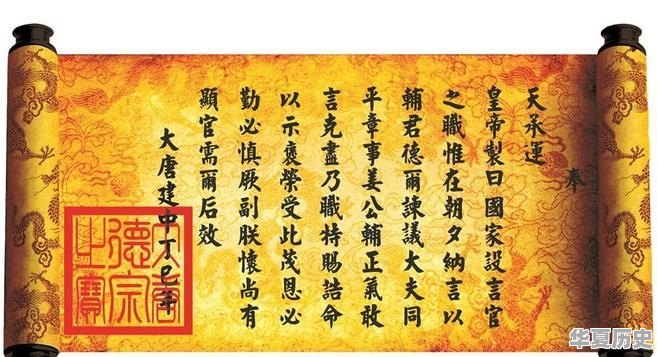

经常在影视剧里看到:一太监手拿皇帝的圣旨,让某某接旨,然后大声宣读:奉天承运,皇帝诏曰……。

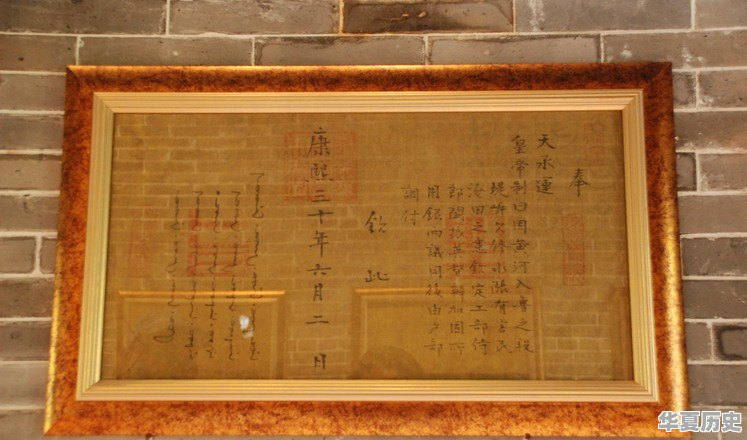

事实上在古代皇帝下的圣旨很少是太监去宣读的。太监大多地位低,没文化。皇帝的圣旨是有专门的机构如翰林院,按照皇帝的意思起草形成文字,写在圣旨上,有皇帝来审阅,不修改的情况下,盖上玉玺,派专人去宣读。

而圣旨也不都是”皇帝诏曰”,有“制3曰”,有“敕曰”,是有区别的。

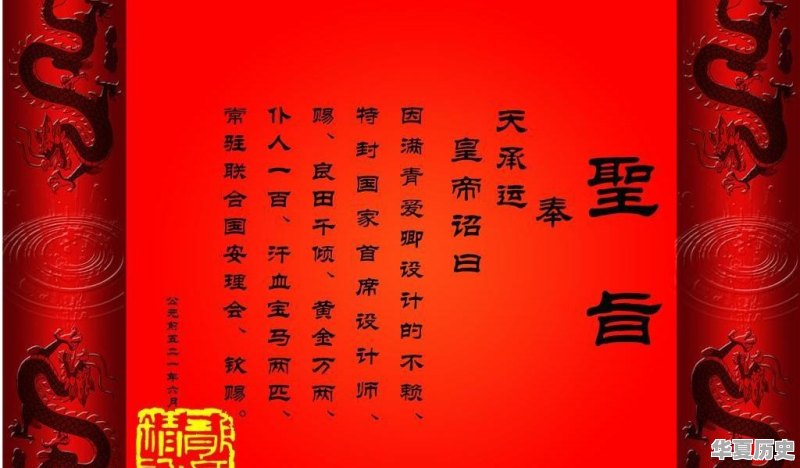

诏曰,是国家有重大事件,皇帝面对全国颁布的圣旨才用“诏曰”。意思是皇帝昭告天下,比如:汉文帝时,去除坐刑,昭告天下,全国张贴告示,令全国人都知道。

再比如,唐肃宗因为天气大旱,下诏书特赦天下,圣旨一下,会最快速度传遍天下,李白在白帝城很快得到了消息,才有了“千里江陵一日还”的名句。

制曰,顾名思义,制度之说。这是皇帝对他手下大臣,或者说体制内的官员用的词。比如,皇帝对大臣或者是刑部,太尉等有什么要求,或者指令,圣旨上用制曰。应该是官府行文用的。

赦曰,赦有宽恕,赦免的意思。所以赦曰一般是皇帝对某位大臣官员告诫,警告时用的。有时皇帝为了褒奖一些大臣,提拔升职,鼓励其努力或者再接再励,圣旨也用“赦曰”,意思应该是有不要得意忘形的成分。

古代中国封建社会,皇帝所下的圣旨中常常会有“诏曰、制曰、敕曰”三种不同的说法,这三种说法分别表达了怎样的意思呢?

用最通俗易懂的话来解释圣旨是什么,只需要简单的九个字:皇帝对臣民下的命令。根据皇帝命令的不同内容和要达到的不同目的,圣旨的开头就有了区别,出现了“诏曰、制曰、敕曰”。汉朝有第四种,名为“戒书”,就是自我警戒的文字。其他朝代非常少见。

诏曰:

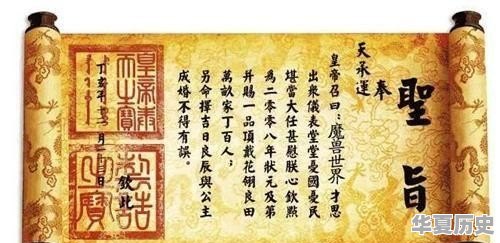

“诏曰”是诏告天下。凡重大政事须布告天下所有臣民的,使用“奉天承运皇帝,诏曰”,是布告天下臣民的文书。

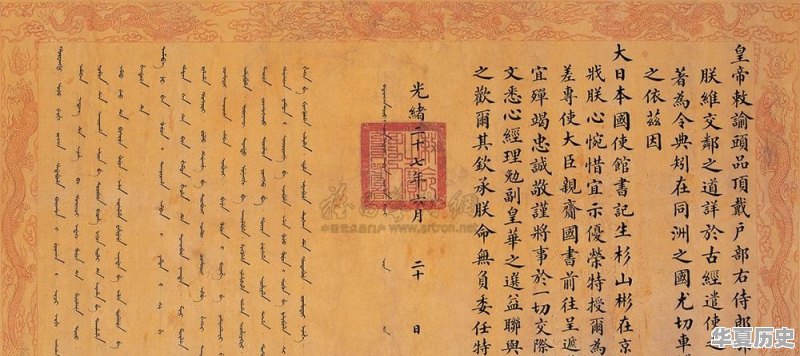

西周时分为“诰命”和“敕命”两种,原是一种训诫勉励的文告。到了秦汉,秦始皇于前221年一统天下后,自以为功绩胜过以往三皇五帝,于是称自己为皇帝,自称为“朕”,命为“制”,令为“诏”。秦亡后,汉朝基本上承袭了秦朝的制度。诏旨的写作格式,汉代的开头大多是“X年X月X日,XX皇帝”。东汉蔡邕在《独断》中写到:“汉天子正号曰皇帝,自称曰朕,臣民称之曰陛下。其言曰制、诏,史官记事曰上。车马衣服器械百物曰乘舆。所在曰行在,所居曰禁中,后曰省中。印曰玺。所至曰幸,所进曰御。其命令一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰戒书。”

制曰:

“制曰”是皇帝表达皇恩浩荡、宣示百官时使用的。凡是圣旨中表达皇恩浩荡时,都以“奉天承运皇帝,制曰”开头。“制曰”只为宣示百官之用,并不下达于普通百姓。

敕曰:

“敕曰”有告诫的意思。皇帝在给官员加官进爵的时,告诫官员要戒骄戒躁,再接再厉,不要骄傲自满,恃宠而骄。

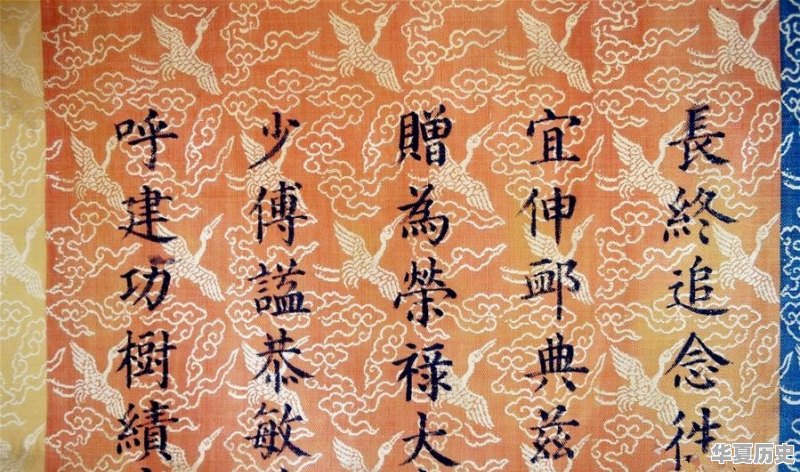

“圣旨”由于是古代帝王权力的展示和象征,因此其轴柄质地按官员品级不同,严格区别:一品为玉轴,二品为黑犀牛角轴,三品为贴金轴,四品和五品为黑牛角轴。圣旨的材料十分考究,均为上好蚕丝制成的绫锦织品,图案多为祥云瑞鹤,富丽堂皇。“圣旨”两端则有翻飞的银色巨龙作为防伪标志。作为历代帝王下达的文书命令及封赠有功官员或赐给爵位名号颁发的诰命或敕命,圣旨颜色越丰富,说明接受封赠的官员官衔越高。

到此,以上就是小编对于了解张村张家祠堂历史故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于了解张村张家祠堂历史故事的1点解答对大家有用。