农村葬礼上,披麻戴孝,这披麻是啥讲究?有何出处?

农村葬礼上,披麻戴孝,这批麻是啥讲究?有何出处?

农村老人百年之后,儿女们披麻戴孝,这是大部分地区的葬礼风俗。至于为什么要披麻戴孝,相信大多数人不清楚。下面,笔者就来分享一下当地的说法:

农村老人百年之后,儿女们披麻戴孝,这是大部分地区的葬礼风俗。至于为什么要披麻戴孝,相信大多数人不清楚。下面,笔者就来分享一下当地的说法:

源于一个传说

据说很早以前,一位老妇人有三个儿子,因为老妇人年事已高,已经到了商量着做棺材、办后事的时候了,而每次三个儿子都是争执不断,甚至还大打出手。

老妇人听了之后非常伤心。第二天就将三个儿子叫到自己床前,告诉他们自己死了不用棺材、不举办葬礼、也不用土葬,只需要用身下铺的席卷住找个没人的地方扔了就好。但是,需要答应她一个条件,就是从今天开始每天看看门前大树上的乌鸦和猫头鹰。三个儿子“喜出望外”,想着终于不用花钱了,就毫不犹豫的答应了。

老妇人听了之后非常伤心。第二天就将三个儿子叫到自己床前,告诉他们自己死了不用棺材、不举办葬礼、也不用土葬,只需要用身下铺的席卷住找个没人的地方扔了就好。但是,需要答应她一个条件,就是从今天开始每天看看门前大树上的乌鸦和猫头鹰。三个儿子“喜出望外”,想着终于不用花钱了,就毫不犹豫的答应了。

通过长期的观察,他们发现:乌鸦很小的时候都是老乌鸦外出寻找食物,来了喂给小乌鸦吃;等小乌鸦长大了,老乌鸦老了不能再外出寻找食物的时候,就变成小乌鸦寻找食物来给老乌鸦喂。而隔壁树上的猫头鹰则不同,小的时候也是老猫头鹰找食物喂给他们,但到了老猫头鹰不能外出寻找食物的时候,小猫头鹰不是去找食物喂给老猫头鹰,而是吃掉了老乌鸦。

看到这里,三个儿子算是明白了,痛哭流涕非常后悔,都说从现在开始一定要好好孝顺老母亲。可说来也怪,等他们回去之后,老妇人已经走了,再也没有留给他们尽孝的机会,正所谓“子欲养而亲不待”。

所以,在为老妇人举行葬礼的时候,他们选择像乌鸦一样身穿素色衣服;并在身上批麻,颜色看起来跟猫头鹰一样,目的是为了告诉已经百年的老母亲——“老妇人要他们明白的道理,他们明白了、也记住了”。

之所以这个习俗流传下来,一来是为了表达对逝去人们的思念、不舍和怀念;二来,也是为了提醒后人,要善待自己的父母,尊敬他们、孝顺他们。

之所以这个习俗流传下来,一来是为了表达对逝去人们的思念、不舍和怀念;二来,也是为了提醒后人,要善待自己的父母,尊敬他们、孝顺他们。

披麻戴孝的出处

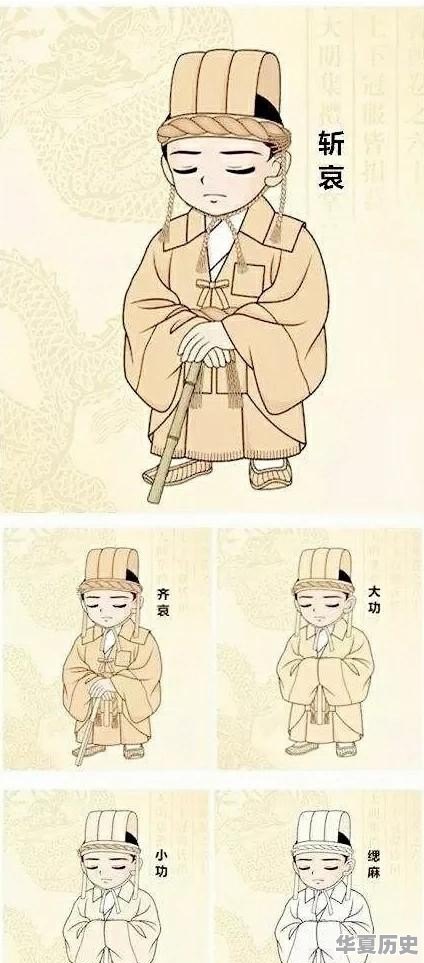

《仪礼》。仪礼中规定丧服要使用麻衣,并且分为斩衰(cuī)、齐衰(齐zī)、大功、小功、缌麻(缌sī)五个等级,称为五服。五服分别适用于与死者亲疏远近不等的各种亲属,每一种服制都有特定的居丧服饰、居丧时间和行为限制。

您那里关于披麻戴孝,又有怎样不同的说法呢?

欢迎电击右上方红色【关注】,【农策分析】带您了解更多三农资讯、帮您解读更多涉农政策!

有哪些历史剧,跟历史很接近?

大明王朝1566的确不错。但是虚构的内容太多,与历史不符。

比较与历史符合的是走向共和。

这是编剧的功力。虽然也有一些虚构,但大部分都符合历史。

盛和煜剧本打磨了四年,看历史资料有一米多厚,不亚于一个研究晚清历史的专家。即便有些地方虚构也非常合理,没有违和感。

强烈推荐

在我心中《大明王朝1566》排在第一,位置很难撼动

虽然有点冷门,没有火起来,但是电视制作精良,演员都是戏骨,光听名字都是如雷贯耳,陈宝国,倪大红,王劲松,表演很到位,历史还原度也很高,还有很多考究的细节,比如传圣旨,把大门槛都砍掉了,一个眼神,一个表情,一个胡须都是味道,值得细细品之。

有时间的可以静下心来好好看看,而且,里面很多道理说的很很值得回味

比如,为官三思,思危思退思变;黄河水浊,长江水清,黄河长江都滋养了两岸的人民,等等

还有《大秦帝国》系列也很不错,也是高度还原,里面的饮食,器具,桌椅板凳都有考究,人物衣着等等,非常好,大爱

1990年拍摄的《孔子》电视连续剧整体比较还原历史,尤其是建筑场景和道具布置都比较和当时的社会发展水平接近,演员对剧中人物的表现和拿捏严谨而朴实,整体又不失古韵,是一部好剧。

到此,以上就是小编对于小度我要看农历史故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于小度我要看农历史故事的2点解答对大家有用。