范增墓怎么被发现的?

1969年,当地村民在土山西北角上挖土平整农田,意外发现了一座古墓。考古人马闻讯后赶到现场进行了抢救性发掘,并将这座规模不大的古墓编为土山一号墓。后来,考古又在墓下发现了规模更大的二号墓。

二号墓在清理完封土之后,一层由一块块巨石组成的石阵盖在了墓葬的最上面。考古人员推断这是汉朝时期诸侯王习惯用的一种名为“黄肠题凑”的丧葬习俗,这种覆盖巨石的情况被称作“黄肠石”。根据汉墓的制式,西汉为凿山而建,东汉为砖石垒砌,由此可以推断,土山墓为东汉墓葬,和范增生活的年代相隔了200多年。考古人员这时才恍然大悟,从魏晋时期开始,人们就一直认为这是范增墓显然是错误的,大家都被史书的记载骗了一千多年

于是在范增死后,历朝历代的盗墓者便打起了范增墓的主意。此前,我国的考古队在发掘一座疑似范增墓的古墓时,发现其中竟然有一个盗洞,专家们在仔细查看之后大笑这个盗墓者真有意思!

原来,这个盗墓侠客贾胡听说了江湖上传得沸沸扬扬的“亚父冢”后,也对传闻中的财宝向往不已,便经过研究找到了此处。

发现墓葬之后,他大喜过望,立即开凿盗洞,却发现墓穴竟然是用传说中的黄肠石建造的。

南越王赵佗墓最有可能在哪?

最大的可能就是在越秀山下。

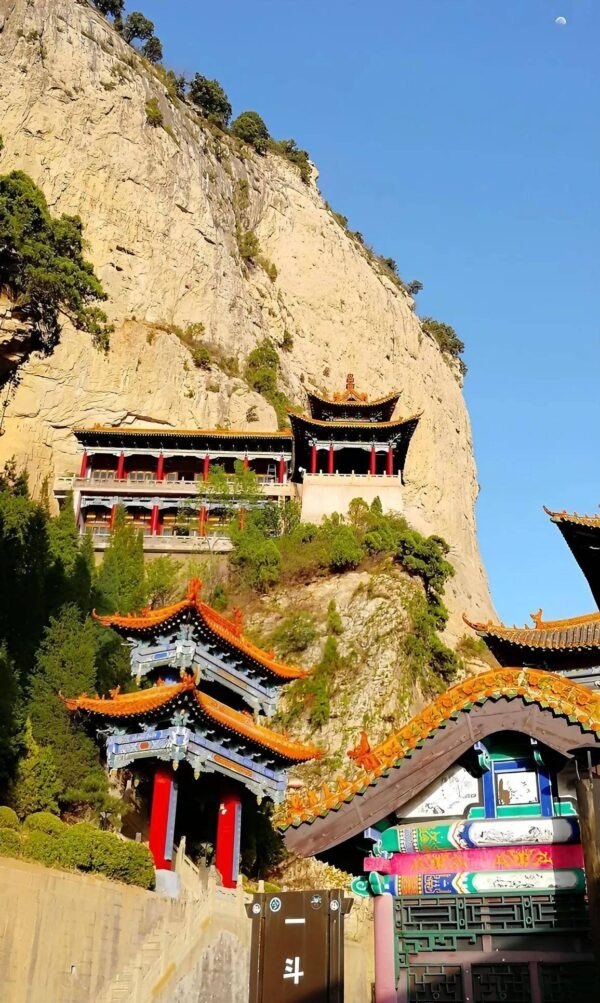

1983年6月,考古工作者在广州城北象岗发现一座南越国时期大型石室墓。此墓凿山为陵,深藏于象岗腹心二十米处。令人惊喜的是,墓主竟是赵佗之孙———南越文王赵眛。墓中出土了“文帝行玺”龙纽金印等一千余件(套)珍贵文物,被誉为近年来中国五大考古新发现之一。

第二代南越王赵墓的发现,极大地振奋了岭南学术界,也重燃了广州考古队找寻第一代南越王赵佗墓的希望之火。千百年来,神秘的赵佗陵墓一直是岭南最大的历史之谜,考古队员从史书中只知道赵佗死后安葬在南越国的都城———番禺,但其具体地点却是众说纷纭、莫衷一是。过去,广州考古队根据汉代王陵距离都城长安100余公里的线索,把寻找赵佗陵墓的眼光放在离广州几十公里的远郊山冈。而就在考古队的眼皮底下,在离汉代古番禺城仅1公里的象岗,发现第二代南越王墓。按汉代陵寝制度和南越合族而居、聚族而葬的风俗,考古人员因此推测,赵佗陵

墓亦在广州城的附近,而最大的可能就是在越秀山下。

古墓有哪些特点?

在秦汉时期,上行下效,多是覆斗式的墓葬,覆斗就是说封土堆的形状,像是把量米的斗翻过来盖在上面,四边见棱见线,最顶端是个小小的正方形平台,有些像埃及的金字塔,只不过中国的多了一个边,却与在南美发现的“失落的文明”玛雅文明中的金字塔惊人地相似。

这中间的联系,就没人能推测出来了。

魏晋时期巨大厚实的山石砌成拱形,缝隙用麻鱼胶粘合,这样的石墓在西夜遗迹附近十分常见。

十九世纪早期,欧洲的一位探险家曾经这样形容:“沙漠中随处可见的石墓,有大有小,数不胜数,有一多半埋在黄沙下面,露出外边的黑色尖顶,如同缩小版的埃及金字塔,在石墓林立的沙漠中穿行,那情景让人叹为观止。

” 唐代开山为陵,工程庞大,气势雄浑,这也和当时大唐盛世的国力有关,唐代的王陵到处都透着那么一股舍我其谁天下第一帝国的风采。

南宋到明末清未从南宋到明末清初这一段时期,兵祸接连不断,中国古代史上最大的几次自然灾害也都出现在这一时期,国力虚弱,王公贵族的陵墓规模就不如以前那么奢华了。

再后来到了清代,康乾时期,国家的经济与生产力得到了极大的恢复,陵墓的建筑风格为之一变,更注重地面的建筑,与祭奠的宗庙园林相结合。

吸取了前朝的防盗经验,清代地宫墓室的结构都异常坚固,最难以下手。

不管哪朝哪代,中国数千年来的墓葬形式,都来源于伏羲六十四卦繁衍出来的五行风水布局,万变不离其宗,都讲求占尽天下形势,归根结底就是追求八个字:造化之内,天人一体。

到此,以上就是小编对于凿山为陵的习俗的问题就介绍到这了,希望介绍关于凿山为陵的习俗的3点解答对大家有用。