劳动分工是谁提出的?

1776年3月,亚当·斯密的《国富论》中第一次提出了劳动分工的观点,并系统全面地阐述了劳动分工对提高劳动生产率和增进国民财富的巨大作用。亚当·斯密最早提出了分工论,在当时起了很重要的作用,因为分工可以提高效率,所以到20世纪初亨利·福特就把生产一辆车分成了8772个工时。

分工论成为统治企业管理的主要模式。劳动分工理论对于管理理论的发展起到了十分重要的作用,后来的专业分工、管理职能分工、社会分工等理论,都与斯密的这一学说有着“血缘关系”。

人类的第三次劳动大分工?

人类经历三次劳动大分工:

1、第一次分工

原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离。原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

2、第二次分工

第二次社会大分工是手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促地了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

3、第三次分工

奴隶社会初期出现的专门经营商品买卖的商人。它促进了奴隶制的巩固和发展,开始积累了商业资本,脑力劳动开始从体力劳动中分离出来。

最早提出分工可以提高劳动生产率的人是谁?

亚当斯密在《国民财富的性质和原因的研究》》一书中开篇就分析了劳动分工,并指出“分工是国民财富增进的源泉”。

他认为一国国民财富积累首要的也是最重要的原因是劳动生产率的提高,而劳动生产率的最大提高则是由于分工的结果。

他认为“劳动生产力上最大的改进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判定力,似乎都是劳动分工的结果”。

斯密不仅一般论述了采取分工生产的方式可以提高劳动生产率,而且,深入分析了产生分工效率的原因。

他将分工分为三种:一是企业内分工;二是企业间分工,即企业间劳动和生产的专业化;三是产业分工或社会分工。

第二种分工形式实质是产业集群形成的理论依据所在。

正是因为这种分工,产业集群才会具有无论是单个企业还是整个市场都无法具备的效率优势,过细分工和市场分工都有一系列弊端。

而产业集群保证了分工与专业化的效率,与此同时还能将分工与专业化进一步深化,反过来又促进了产业集群的发展。

关于分工的决定因素,斯密认为“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受到交换能力大小的限制,换言之,要受到市场广狭的限制”。

“分工受市场范围的限制”,这就是闻名的“斯密定理”。

亚当.斯密给出分工提高生产率的经典解释是:第一,劳动者的技巧因业专而日进;第二,节省劳动时间;第三,机器的发明和采用。

将斯密这一观点加以概括,分工提高生产效率并促进经济增长的关键有两点:其一,原来要求复杂劳动的工作通过分工以后只要求简单劳动就可以了。

从古至今的劳动发展史?

首先:由猿到人

劳动让双手更灵活,终于能够把石块打制成石器

在劳动中,简单的呼叫不能满足互相交流的需要,语言产生了

长期劳动中,大脑获得的信息日益增多,促进了人脑的形成。

而且只有通过劳动才可以获取食物

劳动中,人们探索到一些东西,比如:制作磨制石器、钻孔技术、农业及畜牧业的产生,定居的实现、陶器的发明、金属制品的产生

然后:

社会各方面(物质、精神)的需求越来越大,越来越广,所以人们就要学会合理分工,在学会物质交换,到现在,使用货币

人类社会是通过生产劳动产生的。生产劳动为人类的生存和发展提供了物质基础,为人们从事政治、科学、艺术等其他活动创造了物质条件。其次,生产方式最终决定社会制度的性质和基本面貌,决定整个社会的经济生活、政治生活和精神生活的过程。再次,生产方式的变化、发展,最终决定着社会形态的变化发展,决定着社会形态的更替。

在人类发展史上,是劳动推动了人类的发展和社会的进步。

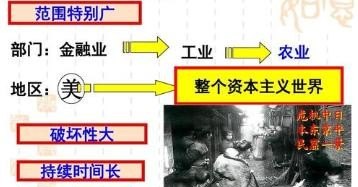

在人类社会的早期,人类通过劳动战胜大自然,获取食物,满足了自己生存的基本需要。随着人类生产力的不断提高,人类劳动的能力和技巧也不能得到提高,这个时候人类劳动作用也就随之发生了改变。当人类的劳动足以满足自身的生存需要的时候,人类就开始追求更高层次的需要了,这个时候劳动就帮助人类积累生产资料和社会财富,这些生产资料和社会财富不断积累,人类劳动的能力和技巧也不断地提高。在这个过程中人类社会也发生着变化:从原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会到社会主义社会不断地变化着,最终人类还要过渡到共产主义社会,当然这是一个漫长的过程。

到此,以上就是小编对于中国历史上劳动分工的问题就介绍到这了,希望介绍关于中国历史上劳动分工的4点解答对大家有用。