关于明德的名人故事?

晏子为齐国之相,德行出众,智慧过人,他不仅博见多闻,而且熟知礼仪。有一次,晏子奉命出使鲁国,孔子便令门下的++们前往参观、学习,++们听从了孔子的指示,前往参观。

等到了晏子拜见鲁君的礼仪结束后,子贡回来向夫子报告说:「怎么说晏子他熟习礼仪呢?古礼有称:『登阶不历,堂上不趋,授玉不跪。』今天晏子的所作所为,却都与此相反,怎么能说晏子他熟习礼仪呢?」

晏子办完了鲁君的公事后,退而会见孔子。席间,孔子向晏子问道:「古礼规定,登阶之时依次而行,不可越级而上;朝堂之上,不可以急趋而行;接受圭璋时,不需下跪。而夫子您所为皆与此相反,如此合礼吗?」

晏子听了回答道:「晏婴听说,在两楹之间,国君与臣子各有固定的位置,君行一步,臣行两步。因为鲁君迅速登上,晏婴惟恐时间来不及,才越级而登,在朝堂上急趋而行,以便能立即就位啊。再以国君授玉姿势过低,不得已,晏婴才跪下来,如此方能承接。况且,晏婴也曾听说,为人做事,只要能谨守大节,至于小节方面略有出入,也是没有关系的啊!」

晏子拜见孔子辞出后,孔子以宾客之礼相送。回来后,孔子对自己的门下++们说:「礼,贵在因时制宜,像这样不合常法的礼仪,惟有晏子才能行而有节啊!」

礼,重在实质,是内心诚敬的表现,《曲礼》有曰:「夫礼者,自卑而尊人。」子贡看到晏子在形式上不守礼节,却未曾注意到,是因鲁君未能如礼去做,晏子为能守住大节,才在小节方面略有出入。

形式上有所出入,可一颗恭敬尊重的心,却时时在晏子心中,这是礼的真实含义,也表现出晏子对礼的敬守。倘若只追求外在形式,表面上勉强做到,而忽略内在实质,那就丧失了礼的本意了。

文明礼仪的名人事例?

文明礼仪的名人事例有:程门立雪,伽利略读书故事,千里送鹅毛,张良拜师,曾子避席,孔子尊师,孔融让梨,温公爱兄……

在这里详细介绍下程门立雪的事例,具体如下:

杨时仰慕二程的学识,投奔洛阳程颢门下,拜师求学,4 年后程颢去世,又继续拜程颐为师。这时他年已40,仍尊师如故,刻苦学习。一天,大雪纷飞,天寒地冻,杨时碰到疑难问题,便冒着凛冽的寒风,约同学游酢(1053-1123 年)一同前往老师家求教。当他来到老师家,见老师正坐在椅子上睡着了,他不忍打搅,怕影响老师休息,就静静地侍立门外等候。当老师一觉醒来时他们的脚下已积雪一尺深了,身上飘满了雪。老师忙把杨时等两人请进屋去,为他们讲学。

后来,“程门立雪”成为了广为流传的尊师典范。

中国礼仪的鼻祖是?

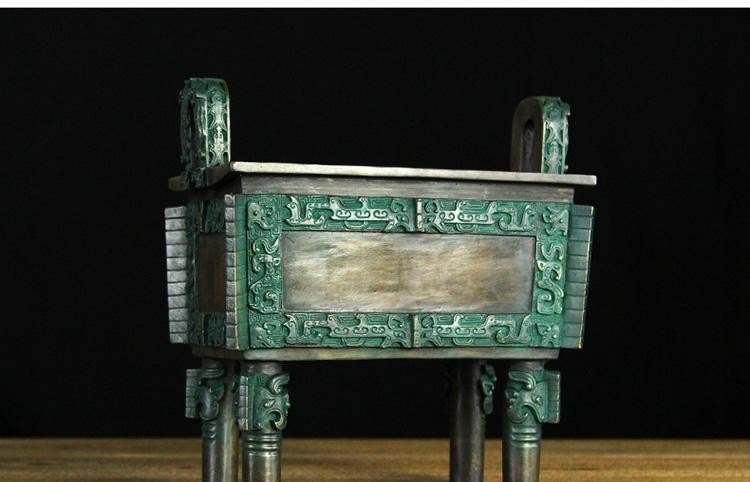

国之重器司母戊大方鼎,为商王祭祀母亲的重型礼器。

中国古代礼仪文化倡导忠孝礼义信,仁诚智恕廉。中国现代礼仪文化在接受中国古代优秀礼仪文化的同时也借鉴了外国礼仪文化,中外文明融汇贯通,推陈出新,去伪存真。

弘扬和实践中国优秀礼仪文化,有利于提高国民整体的道德水平和综合素质,促进精神文明建设,为实现“中国梦”打下坚实的基础。为普及优秀的礼仪文化,构建和谐社会,争取早日实现中华民族伟大复兴的中国梦,以尽绵薄之力。

商代晚期祭祀用的青铜礼器——四羊方尊

第一部分,中国古代礼仪文明的发展阶段

第一,礼仪文化的起源

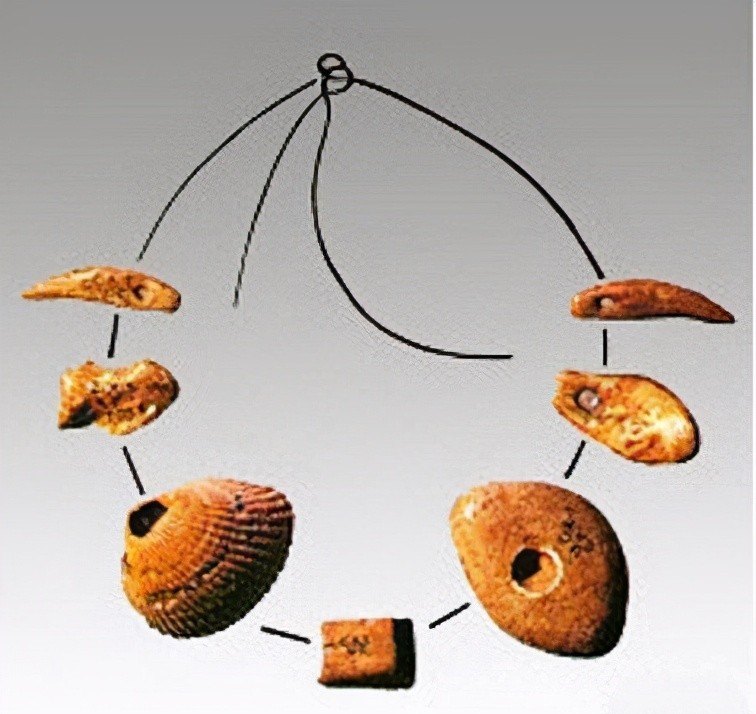

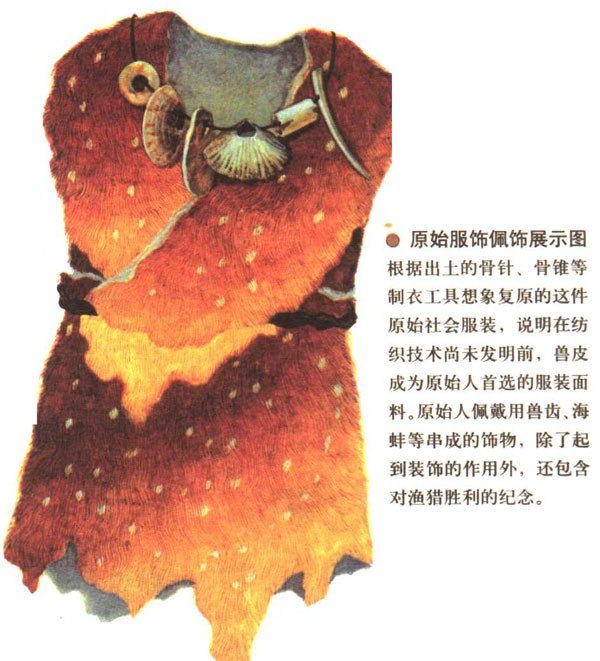

中国自古就是“礼仪之邦”,早在原始社会之时,礼仪文化就已经诞生。例如在距今1.8万年前的周口店、山顶洞人就开始有意识地用兽牙、兽骨、贝壳、石头、动物羽毛等来装饰自己了。这是服饰礼仪的萌芽状态。

原始人的骨头贝壳项链

原始人的服装及饰品

第二,礼仪文化形成

礼仪文化形成于公元前21世纪-——公元前771年。在这个时期,中国原始社会开始由石器时代向青铜时代过渡。并在周王朝建立后,取得了长足的发展。

礼教奠基人周公旦

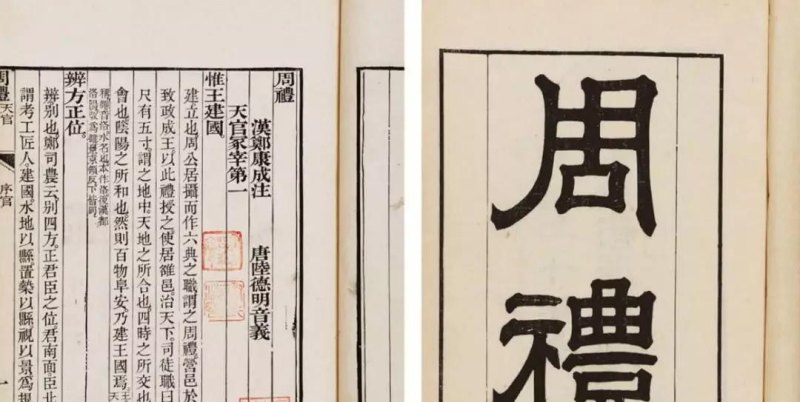

周武王的弟弟周公旦对周王朝礼制的完善发展做出了颇多建树。他制定礼乐,规范人们的行为举止,把所有的社会活动够纳入到长幼有序的礼制当中去。全面介绍周王朝制度的《周礼》成为中国第一部礼仪制度的典籍。

《周礼》原有6篇,详细介绍六类官名及其职权,现存5篇,第六篇用《考工记》弥补。

周礼典籍

六官分别为天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官。其中,天官主管宫事、财货等(后勤部和财政部);地官主管教育、市政等(教育部和政务院);春官主管五礼、乐舞等(文化部);夏官主管军旅、边防等(国防部);秋官主管刑法、外交等(公检法和外交部);冬官主管土木建筑等。春官主管的五礼即吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼,是周朝礼仪制度的重要方面。吉礼,指祭祀的典礼;凶礼,主要指丧葬礼仪;宾礼,指诸侯对天子的朝觐及诸侯之间的会盟等礼节;军礼,主要包括阅兵、出师等仪式;嘉礼,包括冠礼、婚礼、乡饮酒礼等。《周礼》是各种礼仪制度的鼻祖。

到此,以上就是小编对于关于知礼的历史人物的问题就介绍到这了,希望介绍关于关于知礼的历史人物的3点解答对大家有用。