凿壁偷光历史故事中家喻户晓的典故是什么?

凿壁借光(凿壁偷光),汉语成语、典故。描写的是西汉匡衡勤学苦读,最终成为大学问家的故事。现在人们一般用此成语来形容勤学苦读。只有勤学苦练,才能有所作为。

原文:

匡衡,字稚圭,匡衡勤学而无烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。

人物评价:

民间评价:“即说诗,匡衡来,匡说诗,解人颐。”

唐代杜甫:“匡衡抗疏功名薄, 刘向传经心事违。”

后世评价:匡衡勤奋无比、通古博今,经学绝伦,直言进谏,刚直不阿,受人敬重,是汉代著名经济学家和政治家。匡衡被《汉书》列为一代名相而世代相传。

凿壁偷光的时间地点人物起因经过结果是什么?

西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,终成一代文学家的故事。现用来形容家贫而读书刻苦的人。

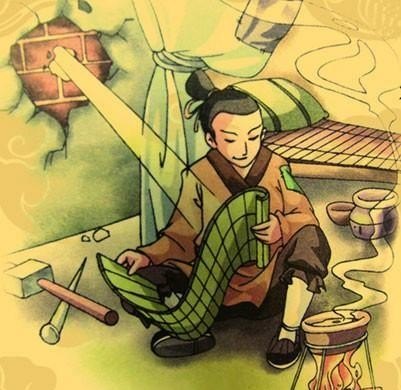

匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛。邻家有蜡烛,但光亮照不到他家,匡衡就在墙壁上凿了洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上读书。县里有个大户人家不识字,但家中富有,有很多书。匡衡就到他家去做雇工,但不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“,我想读遍主人家的书。”主人听了,深为感叹,就借给匡衡书。

于是匡衡成了一代的大学问家。

凿壁偷光算不算文学典故?

凿壁偷光,成语、典故。描写的是西汉匡衡勤学苦读的故事,最终成为大学问家。现在人们一般用此成语来形容勤学苦读。

匡衡

凿壁偷光,成语、典故。描写的是西汉匡衡勤学苦读的故事,最终成为大学问家。现在人们一般用此成语来形容勤学苦读。

文学典故:

匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。

凿壁借光的故事出自西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,终成一代文学家的故事。文学典故通常用来指有关于 历史人物的故事或 传说。从定义来看,凿壁借光符合文学典故的定义,所以凿壁借光肯定是典故。

凿壁偷光

汉语成语

凿壁偷光,是一个汉语成语,拼音是záo bì tōu guāng。出自西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,终成一代文学家的故事。见《西京杂记》卷二:“匡衡字稚圭,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。”后即以“凿壁偷光”为刻苦攻读之典。

凿壁借光和悬梁刺股属于历史故事吗?

属历史故事。是说苏秦刻苦读书的事。他把头发用绳子绑到房梁上,当瞌睡吋,拉动头发,疼,不能睡。当瞌睡时,用锥子刺大腿。由于苏秦乐发奋图强,最终满腹经纶,得到各诸侯国国君的重用,携六国相印,游走在各国重用。现在这个成语用来比喻读书奋发图强。

属于历史故事。凿壁偷光是汉朝匡衡凿壁偷光学习,悬梁刺股是春秋战国时期孙敬、苏秦废寝忘食刻苦学习的故事。凿壁偷光的近义词有凿壁偷光、悬梁刺股、悬头刺股、废寝忘食。反义词有无心向学、不学无术。

凿壁借光成语有关的历史人物是谁?

匡衡,东海郡承县(今山东省枣庄市峄城区)人。西汉经学家,官至丞相。匡家世代务农,但匡衡却十分好学,勤奋努力,由于家境贫寒,他不得不靠替人帮工以获取读书费用,他“凿壁借光”的故事被世人广为称颂。

到此,以上就是小编对于历史故事凿壁借光故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史故事凿壁借光故事的5点解答对大家有用。